豊富な経験と実績を持つ社会保険労務士が企業経営に関する悩みやニーズを解決いたします

採用力・組織力・企業力を高めたい

中小企業経営者をナビゲートします。

Sun cha(さんちゃ)社会保険労務士事務所

東京都世田谷区三軒茶屋・東急田園都市線 三軒茶屋から10分

対応エリア:東京23区、川崎市、横浜市、埼玉県南部

NEWS解説

中小企業経営者に参考にしていただけそうな

ニュースを解説いたします

2025年12月26日

2025年年末年始休暇、8〜10日が最多も「有給取得は少数派」

――休暇前後の管理部門負荷も顕在化

Manegyでは、サイトを利用するユーザーを対象に、「2025年の年末年始休暇」に関する実態調査を実施しました。(マネジーとは管理部門(=マネジメント)のエネルギーになるようにと思いを込めた、「マネジメント」+「エナジー」を組み合わせた造語です。マネジー編集部では、管理部門・士業の皆様の業務に役立つ情報を提供します。)

・多くのの企業で年末年始休暇が 12月27日〜1月4日程度の 8〜10日 と比較的

長期になる傾向が見られた。

・企業の規模によって休暇日数には差があり、従業員11人以上の企業では8〜10

日が過半数、小規模企業では日数のばらつきが顕著だった。

・連休をさらに延ばすための 有給取得者は約25.5% にとどまり、約4人に1人の

割合にとどまった。

・年末年始前後は管理部門での業務負荷が増しやすく、年末調整、給与・勤怠

関連の問い合わせ、休暇明けの勤怠申請漏れや対応遅延などが確認され、管

理部門の実務負担が大きい実態が示された。

【調査概要】

調査テーマ:「2025年の年末年始休暇」実態調査

調査実施日:2025年12月8日~12月19日

調査方法:Webアンケート

調査対象:マネジー利用ユーザー

有効回答数:505人

まさに年末!という今日、タイムリーなニュースがありました。暦の関係で年末年期に長期休暇になる会社も多いだろうとは認識していましたが、その通りの調査結果でした。但し、やはり従業員数10名以下の企業とそれ以上の企業とでは日数に差がある様ですね。また、それなりに長い期間休めるので、有給消化で+αの休みを所得する人の割合が25%程度というのも、納得できる感じがします。

実際は、Btoc業態に多いと思いますが、年末年始で多忙になる会社とそうでない会社があるのだと思います。全社は”稼ぎ時”ですので有給取得を希望する人も少ないのだと思います。後者で、今までの慣習から休みの日数を決めているが、実際にはそこまで忙しくないという会社で、有給が採りづらい雰囲気があるのでしたら、要改善ですね。

明日からは、本欄もお休み致します。(ニュースも少なくなりますので)

新年は1月5日から再開します。

2025年12月25日

2026年労基法“大改正”、正社員の半数超が未認知―

―勤務時間外連絡は約4割が経験

登録者数140万人超のYouTubeチャンネル『脱・税理士スガワラくん』を運営する税理士の菅原 由一は、働く当事者である正社員が「2026年に予定されている労働基準法の大規模改正」についてどのように受け止めているのかアンケート調査を実施しました。

・改正を「知らない」人は53.8% と過半数。

・「内容まで理解している」は約1割(9.8%)にとどまった。

・副業実施者は16.0%(約6人に1人) と一定数存在。

・勤務時間外の業務連絡を受けた経験がある人は約4割

「よくある」11.3%「時々ある」28.0%

・改正についての評価は

「どちらとも言えない」48.3% が最多で、判断保留層が中心。

今回の調査結果は、2026年に予定されている労働基準法の大規模改正が、働く当事者に十分に伝わっていない現状を示しています。我々、社労士をはじめ、制度を周知すべき役割を担っているメンバーの活動不足ですね。なかでも「つながらない権利」は、着目すべき考え方ですし、約4割の正社員が「勤務時間外の業務連絡を経験している」という点です。労働時間管理と私生活の境界が曖昧になっていることを示しています。この点の改善を図ることが、働き方改革を本当に意味あるものにするために必要なことだと感じました。

2025年12月24日

出社頻度と働きがい――「テレワークとの組み合わせ」が高い効果

日本の人事部Web掲載記事の紹介です。

調査は三菱UFJリサーチ&コンサルティング が実施したもので、約2万人の会社員を対象に 出社頻度と仕事の意欲・パフォーマンス実感 の関係を分析している。

・調査対象者の多く(約77%)は「ほぼ毎日出社」しているが、約16%は「週

1〜4回の出社」など柔軟な出社パターンを取っている。

・分析の結果、週1〜4回などテレワークとの組み合わせ出社をしている層の方

が、ワーク・エンゲイジメント(働きがい)のスコアが高い という傾向が確

認された。

・これは単なる傾向ではなく、統計的検定(対応のない検定)によって、出社

頻度の違いに有意な差がある点が確認されている。

・「毎日出社」には、業務の特性や職種偏りの影響もあるが、それを除いてもテ

レワークとの組み合わせの方が働きがいが高い傾向が見られた。

コロナ後に一般化したテレワークですが、実施方法についてのご相談を最近、頻繁に受けるようになっています。テレワークという働き方を経験している人は、単純に「毎日出社」であることが働きがいや生産性に直結しない様になっていると思います。

テレワークを含む柔軟な働き方では、対面と非対面のコミュニケーション設計が非常に大切になります。社員にベストパフォーマンスを発揮してもらって、会社も社員も幸せになるためのコミュニケーション、という視点から、テレワークと出社のバランスを検討するのが良いと思います。

2025年12月23日

年末年始休暇が離職の引き金に――

「あけおめ退職」が示す年明けの人材流動化

株式会社マイナビ(本社:東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員:土屋芳明)は、20~59歳の年末年始休暇がある正社員と、前月採用活動を行ったもしくは今後3カ月で採用活動を行う予定の中途採用担当者を対象に実施した「年末年始休暇と転職に関する調査」を発表しました。本調査における「あけおめ退職」の経験とは、年末年始休暇明けに出社した際、同僚や先輩、後輩など比較的近しい人が退職していたことを指します。

・正社員の 約3人に1人 が、年末年始休暇中に「会社を辞めたい」と思ったこと

があると回答。

・年末年始休暇明けに、同僚・先輩・後輩など身近な人が退職していた

「あけおめ退職」を経験した人は約3割 にのぼった。

・企業側にとって、退職者が最も多い長期休暇は「年末年始休暇」 という結果

が示された。

・休暇中は仕事から物理的・心理的に距離が取れる自分のキャリアや働き方を

見直す時間が生まれることから、転職意識が高まりやすい。

・休暇明けの業務負荷の急増人員不足によるストレスが、さらなる離職を招く

悪循環につながる可能性も示唆されている。

とても興味深い調査結果です。年末年始休暇が単なる「休み」ではなく、従業員が自分のキャリアや働き方を見直す“転機の期間”になっていることを示しています。正社員の3人に1人が休暇中に退職を意識し、「あけおめ退職」を経験した人が約3割という数字は、企業にとって見過ごせないものです。

私が着目したのは、

◆年末年始休暇における「辞めたい気持ち」を緩和するために求められる会社のサポートは、

「業務負荷の均一化」「有休取得の容易化」「休暇明けは軽い業務から始める」など

一方で、「どんなサポートがあっても辞めたい気持ちは変わらない」という回答も一定数あ

り、サポートだけでは離職を防ぎきれない現実も示唆される。

◆企業の中途採用担当者が選ぶ「退職者が多い長期休暇」は「年末年始休暇」がトップ。

一方、「長期休暇後に退職者が出たことがない企業」は約3割

です。 離職は「突然起きるもの」ではなく長期休暇をきっかけに顕在化するケースが多いと捉えるのが良いと思います。ですので「辞めたい」という気持ちが顕在化した後では、どんなサポートも”手遅れ”になる、という結果は理解できます。また、離職を感じさせることのない企業であれば、そもそも離職願望が顕在化する余地もないだと思います。

調査担当者のコメントは私も同感ですので、以下、記載します。

・「年末年始休暇」は家族や友人と話す時間や、自分の働き方を振り返る時間を持つ貴重な機会

です。仕事や職場の違和感に気づくこともありますが、同時に「今の職場の良さ」を再認識

するきっかけにもなると考えられます。

・個人にとって、この時間は「自分の働く目的」や「今後のキャリアについて」などを考え、

自律的なキャリア形成を進める好機となるでしょう。

・一方、企業は人材不足を背景に、物価高に応じた報酬の見直しや働きやすい環境づくりが欠

かせません。また、休暇明けの負担を減らす業務調整や公平な評価制度、ハラスメントの排

除なども重要です。

・「年末年始休暇」は必ずしも離職リスクがある期間ではなく、「キャリアを前に進めるための

節目」と捉えることができます。

2025年12月22日

日本の労働移民受け入れ、永住型が世界3位――“移民大国化”が進行

PresidentOnlineに記事が掲載されていました。

日本政府はこれまで、「移民政策はとならい」という立場をとってきた。本当にそうなのだろうか。国立社会保障・人口問題研究所の是川夕さんは「統計データから日本の実態が移民国家であることが分かる。それだけでなく、欧州や北米などと比較しても先進的な移民政策をとっている」という。

・一時滞在型移民(研修・技能実習生、企業内転勤、留学生等)は先進国の中

でも大きな規模で、特に 技能実習生は先進国全体で受け入れの約7割を占め

る規模。

・永住型労働移民の受け入れ数に注目すると、日本は世界3位 に位置するとの分

析がある。総計すると、永住型と一時滞在型を合わせて 年間約36万人の労働

移民を受け入れており、先進国中で第7位の受入数となる。

・留学生の受け入れ規模でも日本は上位にあり、高等教育機関への留学生は

約14万人 と先進国内で大きい水準にある。

・記事では、日本の移民受け入れが 「技能実習制度」「企業内転勤」「留学生受

け入れ」などの制度によって行われている実態 を指摘している。

ワーケーションは「自由な働き方」の象徴として語られがちですが、実務上は極めて制度設計が重要な働き方です。場所が変わっても、労働時間管理・安全配慮義務・労災対応といった使用者責任が消えるわけではありません。本記事が示すように、近年のワーケーションは単なる福利厚生ではなく、越境学習、リスキリング、地域との関係人口創出を同時に実現する「働く仕組み」へと進化しています。

企業が安心して導入するためには、

① ワーケーションを「業務」として位置付けるのか

② 労働時間・評価・指示命令系統をどう整理するか

③ 就業規則・社内ルールをどう整備するかが不可欠です。

2025年12月21日

ワーケーションは「旅」から「働く仕組み」へ

地域と人をつなぐ新たな共創モデル

コロナ禍を契機に広がったワーケーションは、観光施策を超え、働き方・人材育成・地域創生を結びつける社会インフラへと進化している。制度設計や法的整理にも関わってきた山梨大学教授の田中敦氏へのインタビューから、ワーケーションが企業・個人・地域にもたらす構造的変化が浮かび上がる。

(NewsPicksに掲載されていた内容の紹介です)

・ワーケーションはコロナ収束後も一過性の流行に終わらず定着・進化してい

る。経験者は約3割/継続的に実施している層は約7%と微増

・観光と仕事を切り離さないことでオフシーズンの観光地活性化地域との継続

的関係構築が可能に

・世界では「デジタルノマド」を軸に国際的な人材回遊、地域×スタートアッ

プ×コミュニティ形成が進行

・日本でもデジタルノマドビザの発行(2024年開始)白馬・福岡などでの国際

イベント開催が進み、観光と労働の境界が溶け始めている

・ワーケーション普及の最大の壁は「労務管理」「安全配慮義務」「制度設計」

・ワーケーションは越境学習、リスキリング、地方創生を同時に実現する「働く

仕組みの一部」として再定義されつつある

ワーケーションは「自由な働き方」の象徴として語られがちですが、実務上は極めて制度設計が重要な働き方です。場所が変わっても、労働時間管理・安全配慮義務・労災対応といった使用者責任が消えるわけではありません。本記事が示すように、近年のワーケーションは単なる福利厚生ではなく、越境学習、リスキリング、地域との関係人口創出を同時に実現する「働く仕組み」へと進化しています。

企業が安心して導入するためには、

① ワーケーションを「業務」として位置付けるのか

② 労働時間・評価・指示命令系統をどう整理するか

③ 就業規則・社内ルールをどう整備するかが不可欠です。

2025年12月20日

令和7年「高年齢者雇用状況等報告」集計結果を公表

厚生労働省が令和7年6月1日時点の「高年齢者雇用状況等報告」集計結果を公表。65歳までの雇用確保措置はほぼ全企業で実施、70歳までの就業確保措置の実施企業は約35%に増加し、生涯現役社会の実現に向けた取り組み状況が明らかになった。

主なポイントは次の通りです:

・65歳までの高年齢者雇用確保措置の実施率 はほぼ 99.9% と高水準を維持。

→ 「継続雇用制度」や「定年引上げ」等の措置が広く実施されている。

・70歳までの高年齢者就業確保措置の実施割合 は 約34.8% に増加。

→ 「雇用による措置(継続雇用・定年引上げ)」だけでなく、

「業務委託契約導入等の就業機会確保策」も含まれる。

・定年制の状況

→ 「65歳以上定年企業(定年制の廃止含む)」は 約34.9% と増加傾向。

企業規模別では、中小企業でも70歳までの措置実施が進展しており、生涯現役社会の実現に向けた取り組みが着実に広がっていることが示されている

企業における高年齢者の雇用確保措置がほぼ全社で実施されていることを確認するとともに、70歳までの就業機会確保施策が着実に広がっている実態を示しています。法令では、65歳までの雇用確保措置の実施を義務付けていますが、実務上は「継続雇用制度」や「定年引上げ」の導入が一般的です。本報告でも99.9%の企業がこれらいずれかの措置を講じています。

70歳までの就業確保措置は努力義務であるものの、約3分の1の企業が導入を進めています。会社にとって価値ある働き方をしてもらえるならば、何歳まででも働いて欲しい!というのが人手不足に悩む中小経営者の本音でしょう。とは言え加齢に伴い身体機能が低下するのは事実だと思います。定年前の現役社員と全く同じ働き方を期待するのではなく、高齢社員の良さを活かす働き方を、いかに導入できるかを、企業側は考えるべきだと思います。

2025年12月19日

「期間の定めなし」の記載があっても有期契約と判断

“消し忘れ”を認定した東京地裁

Web版労働新聞ニュース(東京地裁判決・2025年12月18日)の内容です。

雇用契約書に「期間の定めなし」と「期間の定めあり」が併記されていた事案で、東京地裁は無期の記載を“消し忘れ”と評価し、有期労働契約の成立を認定。試用期間付き無期契約の主張を退け、期間満了による雇用終了を有効と判断した。

めずらしい判断だなあ?という第一印象を持ちました。

本判決は「「契約書の表記ミス」が許された」判決とも言えます。論点である、有期雇用か無期雇用かは、契約書の記載に加え、採用面接での説明内容や当事者の合意の実態が総合的に判断された結果として捉えられます。本件でも、説明が不十分だった場合や、労働者が質問していた場合には、無期契約と判断される可能性もあったと思います。

当たり前のことですが、雇用契約書は非常に大切なものですので、ひとり一人の社員に合わせた内容の契約書を本人の合意のもと、きちんと締結すべきです。個別の雇用契約は就業規則の記載内容よりも優先される点にも注意が必要です。

自社の雇用契約書を確認していただき

・求人票と契約書の内容不一致

・「試用期間用」「期間の定めあり・なし」の曖昧な併記

・本採用判断基準の不明確さ

がある様でしたら、早急に修正すべきです。

2025年12月18日

長時間労働の是正指導が4,000事業場超に拡大

中小企業を中心に違法残業が依然深刻

産業保険新聞のWebに掲載されていた記事の紹介です。

・監督指導の対象となった事業場数は 4,138事業場(前年度より700事業場増)50人未満の事業場が全体の約7割(67.1%) を占め、中小企業への指導が顕著違法な時間外労働が確認された事業場は 1,545事業場(37.3%)うち

月80時間超:732事業場

月100時間超:442事業場

月150時間超:104事業場

月200時間超:23事業場

賃金不払残業が確認された事業場:296事業場(7.2%)

過重労働による健康障害防止措置が未実施の事業場:887事業場(21.4%)

労働時間管理方法はタイムカードが最多だが、自己申告制のみで管理する事業場も多数

労働時間の把握が不適正として 767事業場(18.5%) が指導対象に

今後、ストレスチェック制度の全事業場義務化(2028年予定) を見据え、健康管理体制の整備が急務

今回の東京労働局の監督指導結果は、「長時間労働問題はすでに解決された」という認識が誤りであることを示しています。特に注目すべきは、違法な時間外労働が確認された事業場の約7割が従業員50人未満の中小規模事業場であった点です。人手不足や業務の属人化を背景に、結果として長時間労働が常態化している企業が少なくありません。

中小企業でも、しっかりとした対策をして長時間労働から抜け出せた職場もあります。まだ長時間労働が状態化している会社や時間削減に取り組んでいるが、思う様な成果を上げられていない会社には、待ったなしの活動強化が求められています。

2025年12月17日

建設現場で働き方改革は「労働環境改善」を実感も、「人手不足」は深刻化

BuildApp(ビルドアップ)で建設 DX に取り組む野原グループの BuildApp 総合研究所(所在:東京都新宿区、代表:山梶真司)は、全国の20 代~70 代の建設産業従事者1,000 人を対象に、所謂「2024 年問題」の働き方改革について、法施行から約1 年半が経過した現状を調査しました。

調査結果の概要は以下の通りです。

・労働環境改善の実感:全体の 55.3% が残業時間の上限規制施行後に休日・残

業・安全面の改善を感じている。スーパーゼネコンでは66.0%が改善を実感

・人手不足の実感:全体の 67.3% が法律施行前より「現場で人手不足を感じ

る」と回答し、特に大手ゼネコンでも強い実感がある。

・労働環境改善×人手不足の実感:両方を実感する人は全体の 53.6% に及び、

改善したものの人手不足が続く現場の葛藤が浮かび上がる。

・外国人従業員受け入れの評価:全体では受け入れ肯定意見(48.9%)が否定

を上回るが、現場で外国人を受け入れていない事業所では否定的意見が優勢

となる。

・賃金水準への感覚:他産業と比べ「低い」と感じる回答が47.0%で最多。た

だし、人手不足感と改善感を両方実感する大手等では相対的に賃金が高い実

感もある。

・回答者の 57.8% は「賃金・待遇が改善されれば、若手・女性・外国人の入職

や中堅の定着が進む」と回答。

・残業時間上限規制後に労働環境(休日・残業・安全)の改善を実感する現場

は55.3%に上る一方、67.3%が人手不足の深刻化を実感。賃金水準への不満

と合わせて、現場の働き方改革は成果と課題が同時に浮かび上がっているAI

時代に若手社員の価値が揺らぐ“見えない技術”不足が雇用を不安定化していま

す。

建設現場という限られた業界ですが「働き方改革の成果」と「人手不足の現実」が同時に現場に表れている結果が示されており、他業界への示唆に富んだ内容だと思います。

詳細はレポートを確認いただければと思いますが、私が印象に残った点を記します。

工務店では厳しい状況が続いている?

・回答母体はスーパーゼネコンから工務店、設計事務所等規模的にバラバラです。その中で工

務店の回答は、特に厳しい状況を示しています。レポートでは「働き方改革の成果」を感じ

ているとの記載がありましたが、当てはまる工務店は少ないのではと感じました。

外国人労働者受入について

・建設現場は外国人労働者の活用が進んでいる業界という印象があります。それでも受け入れ

ていない事業所では否定的な傾向がある旨の記載がありました。外国人を受け入れない選択

肢はあり得ないという考えを私は持っているからという面もありますが、新しいことへの取

り組みには差がつき、それが中期的にみれば企業体力の差に結びつくのだと思います。

2025年12月16日

AI時代に若手社員の価値が揺らぐ “見えない技術”不足が雇用を不安定化

「令和の若手社員はなぜスキル不足なのか…ベテランだけが体得している“見えない技術”とは《AIでは再現困難》」(小林啓倫/マネー現代 | 講談社/2025年12月15日)の記事の紹介です。

生成AIの普及で、新人向け業務が自動化される中、若手社員は“ベテランしか持たない暗黙知や見えない技術”を習得できず、AIとの共存が難しいことが指摘されている。これが20代〜30代前半の雇用・成長機会の低下につながる可能性が浮上している。

(要約)

生成AIは多くの定型的・反復的な業務を自動化しつつあり、とくに若手社員が通常担当する業務の多くが代替され始めている。これにより、新入社員や若手人材の職務機会が減少し、若手の雇用環境が悪化するリスクが指摘されている。若手社員が十分に価値を発揮するためには、AIでは再現困難なベテランの“暗黙知”や“見えない技術”をいかに習得させるかが重要であるという視点が示されている。

生成AIの導入は定型業務の効率化をもたらす一方で、若手が担うことの多い反復業務が自動化され、暗黙知(ベテランだけが持つ見えない技術)への需要が相対的に高まっているという指摘は興味深いものでした。企業にとっては、単にAIを導入するだけでなく、若手社員がAIと共存し、価値を生むための教育体系や評価制度の再設計が不可欠と言えます。

若手社員がAI時代の労働環境で活躍するためには、AIの利点と限界を明確に理解し、人間にしか提供できない価値(対人スキル、専門的思考、戦略的判断など)を育成する教育設計が求められます。若手社員の要望や感性を活かして、自社にとって有益な教育体系を設計することが大切だと思います。

2025年12月15日

ビジネスパーソンのストレス原因は「給与・賞与」が5年連続1位

定年延長意向や育休取得意識にも変化

チューリッヒ生命保険株式会社は、全国1,000人のビジネスパーソンを対象に、今年で8回目となる「ストレスと働き方に関する調査」を実施しました。今回の調査では、ビジネスパーソンが現在抱えているストレスの要因に加えて、仕事におけるやりがいの実態、育休取得に対する意識、希望する定年退職年齢、ウェルビーイングの認知度などを調査しました。

・ストレス要因のトップは5年連続で「給与・賞与(金銭面)」。物価高・生活費

負担などが背景。

・仕事のやりがいも世代横断で「給与・賞与」が最多で、20代では30%がこれ

を挙げた。

・希望する定年退職年齢は最多が「65歳」で27.5%、65歳以上希望者は41.8%

老後の経済不安が影響。

・育児休業の取得経験は、男性約18%・女性約37%。育休を「1ヵ月以上取りた

い」人は44.1%に上るなど意欲は高いが、取得の難しさも指摘。

・在宅勤務の状況では、フル出社が6割超、週5日リモートは14.7%と、勤務形

態の二極化が進んでいる。

本調査は、ビジネスパーソンが抱える『仕事生活の現実』を鮮明に示しています。ストレスの最大要因が5年連続で“給与・賞与”である一方、希望する定年退職年齢が“65歳以上”に集中している点は、経済的な不安が働き方全般に影響を及ぼしていることを物語ります。また、育児休業については男女とも取得意欲が一定程度見られるものの、取得率と意欲の乖離が依然として大きい点は、制度面・職場風土面の改善余地を示唆しています。

企業側の対応としては、労働条件の見直しやメンタルヘルス支援の強化に加え、育休取得支援、柔軟な労働時間制度、在宅勤務制度の整備・運用ルールの明確化が不可欠です。また、希望定年年齢の延伸傾向は、高年齢者雇用安定法等に対応した継続雇用制度やキャリア支援の整備を促します。

2025年12月14日

キャリア形成支援がある企業の若手社員、8割超が「今の会社で働き続けたい」

累計20,000社450万人以上の組織開発・人材育成を支援するALL DIFFERENT(オールディファレント)株式会社(所在地:東京都千代田区 代表取締役長:眞﨑大輔)および「人と組織の未来創り」に関する調査・研究を行うラーニングイノベーション総合研究所は、2025年8月1~27日の期間で、社会人1~4年目の若手社員1,793人に対し意識調査を実施しました。

・調査結果によると、会社からのキャリア形成支援を感じている若手社員の約8

割以上が 「今の会社で働き続けたい」と回答しており、支援を感じない層の

勤続意向は大幅に低い傾向。

・調査では、任される仕事が成長につながると感じる割合や、スキル強化への

取り組み、 将来のキャリア志向などの項目も集計され、成長実感やキャリア

支援と定着意向には相関関係が見られた。

・働き続けたいという意向には、企業・上司からのキャリア形成支援の有無が

大きく影響していることが示されている点が特徴的

昨日に引き続き、若手社員の就業についての意識調査結果です。今日のレポートも、とても興味深いので、若手社員の処遇で悩んでいる経営者は必見です。

入社一年目と入社四年目の比較がされていて非常に興味深かったです。期待に胸を膨らませて入社した社員も、会社に慣れるに従って意識が変化するのですね。会社に慣れるに連れモチベーションがダウンする傾向もある様です。一方で、キャリア形成支援の有無が”この会社で継続して働きたい”という意向に強く影響していることも示されています。離職率を下げたい経営者には、是非、実施いただきたいことだと思いました。

2025年12月13日

新入社員の7割が「今の会社で働き続けたい」

一方で上司の67%が感じる「新人ガチャ」と育成疲労

株式会社日本能率協会マネジメントセンター(JMAM)が、2024~2025年入社の新入社員と、育成に関わる上司・先輩社員 計2,674名 を対象に「イマドキ新入社員の仕事に対する意識調査2025」を実施した調査結果のサマリーが日本の人事部Webサイトに掲載されていました。

・新入社員の 70.9% が「現在の会社で働き続けたい」と回答し、就社志向は過去最高水

準に達した。

・一方で、自律的にキャリアを開発していく意識は 65.3% まで低下しており、安定志向の

高まりとキャリア自律の低下が同時に進行している。

・上司・先輩社員の 67.3% が、配属された新入社員に当たり外れを感じる「新人ガチャ」

を実感。

・新人指導を通じた上司・先輩自身の成長実感は 59.7% と年々低下し、現場に「育成疲

労」が広がっている実態が明らかになった。

「若手は定着したい、しかし現場は育成に疲弊している」という、いま多くの企業が直面している現実を如実に示しています。新入社員の就社志向が高まっていること自体は、企業にとって大きなチャンスですが、一方で、キャリア自律意識の低下や、上司・先輩社員の育成疲労が進行しており、「人が辞めにくいが、育てにくい」状態に陥りつつあります。

解決すべき課題はたくさんありますが、こうした状況は中小企業にとってはチャンスだと思います。誰かに社員育成を任せるのではなく、会社全体で新人を育てる状況は中小企業ならば作り出しやすいことだと思います。

2025年12月12日

日本のホワイトカラーがAIを「怖くない」と感じる構造と、その先の生産性停滞リスク

DLRI(第一生命経済研究所)「AIへの危機感が希薄な日本のホワイトカラー — OECD・IMFデータで読む雇用構造と生産性停滞リスク」の紹介

生成AIの進化で欧米では職務再定義・人員削減が進む一方、日本では「AIは脅威ではない」と捉える層が多い。背景には、解雇されにくい雇用慣行、属人化した非定型業務、人手不足による“補完目的”のAI導入があり、危機感の希薄さが業務再設計の遅れ・産業二極化・生産性停滞を招き得る。

日本でAIが「雇用の脅威」と感じられにくいのは、解雇されにくい雇用慣行や、属人化した調整業務が多いことに起因しているという指摘は非常に興味深いものでした。是非、内容をお読みいただきたいと思います。著者は、AIに対する“安心感”は、業務の標準化・データ整備・BPR(業務再設計)を先送りにし、生産性向上の機会損失につながる、とも指摘しています。自分の業務にいかに活用するかを考えて、既に実践している人も多いと思います。しかしながら、個人単位でなく、会社や国全体という単位で捉えた場合には、著者の指摘は納得せざるを得ないものです。責任ある立場にある人は、改善ではなく”改革”を志向することが必須であるし、AIはそのためにも使われるものだと感じました。

2025年12月11日

働き方改革の上限規制、2割の企業で支障

6割超が「運用の見直し必要」と回答

東京商工会議所の調査で、時間外労働の上限規制に「支障が出ている」と回答した企業が20.5%に上り、特に宿泊・飲食、運輸、建設業で負担が顕著。全体の6割超は「制度の運用見直し」を求めており、企業の現場では働き方改革法の実務的な限界が浮き彫りになった。本調査は、2019年に施行された「働き方改革関連法」について、施行後5年の見直しに向けた検討が行われていることを踏まえ、中小企業における時間外労働の上限規制への対応状況や課題等の実態を把握する目的で実施された。

ポイント①:時間外労働上限規制の影響

・時間外労働上限規制に「支障が生じている」企業:20.5%

→ 全体では2割程度だが、業種別では影響が強い箇所あり。

・宿泊・飲食業:55.6%

・運輸業:54.7%

・建設業:42.2%

→ 特に繁忙期・閑散期の差や技能人材不足が課題。

支障が出ている理由として、

・「月間45時間・年間6か月」ルールが特に対応が難しいとする回答が多い

・人手不足や繁閑差、専門人材不足が背景要因として指摘される。

ポイント②:働き方改革見直しの意見ポイント

・「上限規制そのものを緩和すべき」:18.1%

上記を合わせると、全部で6割以上の企業が「何らかの見直しが必要」と回答。

本調査は、働き方改革関連法施行後5年を経て、制度そのものの“適用の実務的な難しさ”が企業現場で顕在化していることを示しています。特に時間外労働の上限規制については、『運用面での柔軟性』を求める声が6割以上に及んでおり、業種・業態によっては現行の一定枠では対応困難な実態が示されました。これは、法令順守の努力義務と企業の事業継続性・人材確保・生産性確保とのバランスをどうとるかという、制度設計上のの典型的なジレンマです。特に中小企業では、リソース制約の中で制度遵守と事業運営との両立が難しい状況であり、外部専門家の支援を積極的に利用することが望まれます。

2025年12月10日

新卒採用にも人材紹介エージェントが拡大 年収1500万円の非公開求人も

少子化で新卒採用競争が激化する中、エージェントを介した新卒紹介が急拡大。1人あたり手数料100〜200万円、高待遇の非公開求人、書類選考免除など“即戦力型新卒”の争奪戦が始まっている。(12/10 日経新聞のWeb掲載記事)

“新卒=ポテンシャル採用”の常識が崩れつつある動きを象徴している記事ですね。個人的には、ビックリ!、というのが正直な感想です。新卒社員であっても、優秀な方はたくさんいますし、そういう人にそれなりの金額を支払うのは良い流れと言えると思います。

記事の様な年収を支払って新卒社員を採用するというのは、一般の中小企業には、まだ考えづらい話だと思います。一方で、新卒採用の手段として紹介会社を活用する動きは、中小企業にも広がっていくと思います。紹介会社ルートでの採用はメリットも多いですが、自社の強みが明確になっていなければ、紹介料を支払った社員が直ぐに辞めてしまう状況に陥ります。

自社の魅力が本物ならば、良い人材は自然と集まってきます。自社の魅力を高める活動にも注力いただくことが必要です。

2025年12月9日

〖レジャー白書2025〗仕事より余暇を重視する人が過去最高

産業保険新聞のWebに記事がありました。

公益財団法人日本生産性本部は「レジャー白書2025」のポイントを公表しました。本発表からは「仕事より余暇を重視する」人が過去最高を更新するなど、働き方や生活の価値観にも変化が見られています。

働く人々の価値観が“働くための人生”から“仕事+生活を充実させる人生”へシフトしつつあることを如実に示しています。企業においては、単なる生産性志向ではなく、“余暇・生活時間を尊重する働き方”を前提に制度を設計することが、今後ますます重要になると思います。

たとえば、柔軟な勤務制度(時短、フレックス、テレワーク)、休暇の取得しやすさ、有給休暇/リフレッシュ休暇の取得促進、メンタルヘルス支援、福利厚生としての余暇支援(旅行補助、レジャー補助、レクリエーション制度など)――これらはもはや“おまけ”ではなく、企業が人材をつかむための重要な環境設計になっていると言えましょう。

2025年12月8日

メンタルが弱い人に向いている仕事

株式会社ビズヒッツ(本社:三重県鈴鹿市、代表取締役:伊藤 陽介)は、メンタルがあまり強くないと感じている457人を対象に「メンタルが弱い人に向いている仕事に関する意識調査」を実施し、そのデータをランキング化しました。

・調査対象:自分を「メンタルがあまり強くない」と感じる457人(男性128人/女性329人調査方法:インターネットでの任意回答、期間は2025年7月14日〜23日

一方、「職場でつらいと感じるとき」のトップは「怒られるとき(16.0%)」、次いで「指摘されるとき」「ミスしたとき」「人間関係でつまずいたとき」「威圧的な態度をとられたとき」など。人間関係・対人ストレスが主な原因

「この調査結果は、『メンタルが弱いと感じる人』にとって、“どのような仕事・働き方が向いているか”を示す貴重なヒントです。特に『判断や対人対応の負荷が低い』『単純またはルーティンワーク』『在宅勤務や対人ストレスが少ない環境』が重視されており、これは現行の働き方改革やメンタルヘルス対策で企業が追求すべき条件とも一致します。

こうした傾向を踏まえ、職務設計や配置転換、雇用形態の柔軟化を検討する価値があります。例えば、軽作業・データ入力・事務など“ストレス負荷の低いポジション”を確保し、メンタルに不安を抱える人でも安心して働ける選択肢を制度として用意することは、離職防止・多様な人材活用の観点から有効ではないでしょうか。

2025年12月7日

上司の「励ましの一言」が部下を追い詰める?

-無自覚な声掛けが職場のリスクに

一般社団法人日本リスクコミュニケーション協会(東京都港区、RCIJ)は職場における上司の発言・言動がもたらすハラスメントリスクに関する意識調査の結果を公表した。多くの上司が「良かれと思って」かけていた定番フレーズが実は部下の心理的安全性を下げ、生産性の低下や離職、さらには企業の評判毀損といった経営リスクにもつながる恐れがあるという。

結果概要

・管理職の54.3% は「自分の言葉で部下を傷つけたことはない」と回答する

一方、非管理職の60.7% は「上司の『悪意のない一言』で傷ついた経験が

ある」と回答。このギャップが、“無意識バイアス”や“善意の言葉の裏での

心理的ダメージ”を示唆。

・多くの上司が「励まし」「応援」などの声掛けを“部下のため”と考えていて

も、部下側には萎縮・不快感・心理的安全性の低下として受け止められて

いるケースが少なくない。

・このような言動が継続すると、生産性低下、離職、さらには企業の評判毀損

につながる可能性があるとして注意を促している。

管理者の半数以上が、自分の言葉で部下を傷つけたことはないと思っていても、部下の6割は何気ない一言で傷ついたことがある!と回答したそうです。興味深い調査結果ですよね。

もちろん、この結果をどう活かすかがポイントですが、個人的には「言葉」の使い方だけに焦点を当てない方が良いと感じます。「言葉」はコミュニケーションの重要な手段ですが、手段の一つに過ぎません。コミュニケーションの目的は、お互いが気持ちよく働き、生産性を高めることです。この目的のために、他のコミュニケーション手段も最大限に活用する。その中で言葉の使い方にも留意する。という順番だと思います。一手段である「言葉」に囚われすぎて、全体的なコミュニケーションの質が低下するのは本末転倒だと思いますので。

2025年12月6日

スキマバイトの増加は社会・経済的にプラスなのか?

「自由な働き方」への満足度は高くても、“ワーキングプア”になることへの懸念

Wedge ONLINE(ウェッジ・オンライン)

・Timee などのアプリを通じて、数時間〜1日単位など短時間・単発で働

く「スポットワーク(スキマバイト)」 の利用が急増中

・2022年のスポットワークに支払われた総賃金額は約 373億円 だったのに対

し、2024年には 約1,216億円 と3倍以上に拡大。

・スポットワーク登録者数は、2024年12月時点で1,000万人を突破。2025年7月

末時点で 約1,190万人 に到達した。

・こうした働き方の自由度・柔軟性は歓迎されているものの、常勤のフルタイム

の安定雇用ではないため、収入が安定せず 「ワーキングプア」化するリスク

や社会保障・福利厚生の担保が弱い ことへの懸念が指摘されている。

スポットワーク(スキマバイト)について論じた興味深い記事です。ぜひ、ご一読いただければと思います。人手不足が続く中、Timee などのアプリを通じて働くスポットワーカーの存在は採用難に悩む中小企業にとってはありがたい存在です。とはいえ、どんな会社でもスポットワーカーを活用することに価値がある訳ではありません。業務の標準化を進める等の取り組みは、雇う側に必須の対応です。本記事では、そこから更に踏み込んだ対応の必要性を論じています。スポットワーカーの昇給制度を考える等、スポットワークという枠組みを維持しながらも、働く人が安心して働ける様な仕組みを構築できれば、企業にとっても大きな魅力になると感じました。

2025年12月5日

電気メーター工事の個人請負は「労働者」か?

― 裁判所は労契法上の労働者性を否定

電気メーター工事の請負契約を打ち切られた個人作業者らが、労働契約法の労働者に当たるとして地位確認等を求めた。東京地裁は、請負業務の内容は契約書や仕様書で明確に定められ、発注者の指揮命令が入る余地はなかったことなどから、労契法上の労働者性を否定。時間や場所的な拘束性は工事の性質によるものとしたほか、「請負金」の労務対償性も否定している。(労働新聞社のサイトからの引用です)

東京地方裁判所は以下の理由から 労働契約法上の労働者性を否定:

❚ 1. 業務内容が請負契約で明確に特定

・作業内容は契約書・仕様書で個別に定義

・仕事の遂行方法について、発注者の具体的な指揮命令が入り込む余地がなかった

❚ 2. 時間・場所の拘束は「工事の特性」によるもの

・業務の特性上、現場・時間の指定が必要であったが

→ これは「業務遂行上の要請」であり、労務支配・指揮命令とは評価しない

❚ 3. 「請負金」は労務の対価ではなく成果報酬

・個人が自らの裁量と責任で作業を完成させる前提

・成果に応じて報酬を受け取る「独立した事業者」と認定

❚ 4. よって、更新拒絶は「雇止め」には該当せず

・法的には「契約満了に伴う請負契約の終了」と判断された

労働者性に関する判例の解説記事です。雇用されない働き方の選択肢が増え、こうした働き方を望む人も増えていると思います。中小企業経営者にとっても、これらの選択肢を知り、使いこなすことで柔軟な人事戦略を取りことが可能となります。

・指揮命令の有無/時間・場所の拘束/報酬の労務対償性/事業者としての独立性

などを総合判断して、労働者性は判断されます。業務委託として契約している人との契約内容を確認いただくのが良いと思います。

2025年12月4日

中高年社員の7割「仕事の質が低下」

— ミッドライフ・クライシスが職場に与える見えにくいリスク

野村総合研究所(東京都千代田区、NRI)は10月16日、全国の正社員2060人(男女)に、「ミッドライフ・クライシス(中年の危機)」の発生状況や要因、仕事に与える影響などを調査し、結果を発表した。40歳代・50歳代の過半数に、ミッドライフ・クライシスの自覚があることが明らかになった。

・NRIが全国の正社員約2060人を対象に「ミッドライフ・クライシス(中年期の危機)」に

ついて調査。対象の40代・50代正社員の過半数が「自分はミッドライフ・クライシスに

直面している」と回答。

・そして、ミッドライフ・クライシスを自覚する人のうち、約 74.5% が「仕事のパフォ

ーマンスの低下」を感じており、57.3% は「出勤していても生産性や業務の質が落ちて

いる(プレゼンティーイズム)」と回答。

・一方で、実際に「欠勤(アブセンティーイズム)」していると答えた人は 14.1% にとど

まり、多くは“見た目には通常出勤しているものの、質が落ちている”という“見えにくい

生産性低下”の形でリスクが顕在化。

・ミッドライフ・クライシスの要因としては、加齢や自身の健康不安でなく、 “親の介

護”や“家族の健康・将来の不安” を挙げる人が約 4割以上。

・結果として、中高年社員の約7割が「自分の仕事の質が低下した」と感じており、これ

は企業にとっての「潜在的な生産性リスク」

「ミッドライフ・クライシス」という単語は、あまり馴染みがない言葉でした。でも記事を読んで、なるほど!と感じました。さらに、その要因として、自分でコントロールしにくい、親や家族があるという記述にも、なるほど、と感じました。

人間関係が濃いこと、家族ぐるみの付き合いも多いことは、中小企業の魅力となり得ることです。ミッドナイトクライシスによるリスクを軽減させるためにも、人間関係の濃さを良い意味での魅力とすることに取り組んでも良いと感じました。

2025年12月3日

組織サーベイは「実施後の活用」が課題

515社調査で判明 ― 実施しても“改善に結びつかない企業”が多い理由とは

「望まない離職」を生まない組織づくりを支援する株式会社OKAN(本社:東京都豊島区、代表取締役:沢⽊恵太、以下OKAN)は、組織サーベイを実施している企業の経営者・役員・人事担当者515名を対象に、組織サーベイの活用に関する市場調査を行いました。

<調査サマリ>

・多くの企業が組織サーベイを「現状把握」(23.8%)や「効果測定」(18.4%)といった組織のメンテナンスのような目的で利用。

・組織サーベイの課題は「スキル不足」(平均26.1%)が「工数不足」(平均14.1%)を大きく上回り、ノウハウ不足が活用を阻む最大の障壁に。

・「経営層/従業員の意識・理解不足」により、サーベイ結果を人材戦略に落とし込む段階での合意形成や、協力・納得感を得ることに苦慮している傾向が判明。

・組織サーベイ実施後の結果を「開示している」企業は30.1%にとどまり、7割の企業が結果を限定的にしか共有していない実態が明らかに。

2025年12月2日

“法定休日の特定義務化や14連勤禁止”――労基法改正の議論が本格化

(昨日、企業法務ナビのWebサイトに掲載されていた内容です。

企業法務ナビ - 日本最大級の企業法務支援サイト)

「長時間労働」「過重労働」が社会問題となるなか、法的なワークライフバランス確保に向けて、改めて動きが。本日、労働基準法の改正を含む議論で、「法定休日の明確な特定義務化」や「14連勤以上の禁止」が検討対象となっていることが報じられました。特に中小企業や介護・サービス業では大きな影響が予想されます。

現在審議されている労基法の改正案では主に次の7点が議論されています。

(1)連続勤務の上限規制

(2)法定休日の明確な特定義務

(3)勤務間インターバル制度の義務化

(4)有給休暇時の賃金算定における通常賃金方式の原則化ルールの明確化

(5)つながらない権利のガイドライン策定

(6)副業・兼業者の割増賃金のルール見直し

(7)法定労働時間週44時間の特例措置廃止

上記記事は、最新の目新しい情報は記載されてはいません。労働政策審議会での議論は、以前から続いていましたし、これからも続いて行きます。コンパクトに内容をまとめている記事でしたので、このテーマについて今までフォローしてこなかった方向けに紹介致しました。

現在審議されているテーマはいずれも企業経営に大きな影響を与えるものです。特に介護や飲食・サービス業など、シフトや夜勤の多い事業所では大きな影響が予想されます。

今から、法改正に備えてシフト制や代休・振休の運用の見直しに着手いただければと思います。

2025年12月1日

若手が「辞めない」と答える理由―4322人調査で見えた“残る会社の魅力”とは

リクルートワークス研究所,2025,若手社会人の在職理由定量調査(サンプルサイズ4322)の自由回答として集められた「辞めない理由」の整理を試みるものである。

調査は「あなたが、親しい友人・知人や家族に、“いま働いている会社を辞めない理由”を聞かれたとします。なんと答えますか。思いつく考えを答えてください」と聞いた質問への自由回答を材料として体系化を試みた。

という記事が「日本の人事部」のWebサイトにアップされていました。

昨日に引き続き「退職」に関する若手社員の意識調査結果です。若手社員を雇っている企業、若手社員を採用したい中小企業の経営者には是非、確認いただきたい内容です。

詳細はご確認いただければと思いますが、

「“辞める理由がない”から辞めない」から「“辞めない理由がある”から辞めない」に変える時がやってきたのである。

という記述が非常に印象に残りましたし、まさにその通りだと個人的には思います。

2025年11月30日

「辞めたい」若手が増加 ― Z世代の“やりがいギャップ”を可視化。定着のカギは上司・同僚との関係性か

人事プロフェッショナルブティック「CORNER」を運営する株式会社コーナーは、入社1〜3年目のZ世代で1度は辞めたいと思った514名を対象に、「職場の継続・退職意向と期待ー実態ギャップ」を調査しました(n=514、2025年8月29日〜9月4日)。本調査では、回答者を「退職志向層」と「継続志向層」に分類し、不満項目→不安の情報源→やりがいと働きやすさの両立実感→転職時条件の順に同一サンプルで比較しています。

・“退職志向層”の不満が集中していたのは、「給与・待遇」(43.4%)、「人間関

係・職場の雰囲気」(23.7%)、「柔軟な働き方」(20.3%)、「仕事の裁量」(15.

1%)など。

・特に「人間関係・職場の雰囲気(上司や同僚との関わり)」は、継続志向層と

比べて約16ポイントの差があり、待遇や働きやすさだけでなく“人間関係”が

若手の離職意向を大きく左右している。

・また、「働きやすさとやりがいの両立を実感できている」と答えたのは継続志

向層の約3割に過ぎず、多くの若手は“働きやすさはあるが、やりがいは感じ

にくい”と回答。

・若年社員の定着には、給与や待遇の改善に加え、上司・同僚との関係性、メ

ンタル面の安心感、裁量や成長機会の確保などが重要、という “やりがいギャ

ップ”の構造が浮き彫りに

「今回の調査は、若手の“辞めたい理由”の中心にあるのが 待遇ではなく“人間関係”と“やりがい” だということを示しています。Z世代は、働きやすさだけでなく『成長実感』や『フィードバック』『心理的安全性』を重視する傾向があります。回答者の3割以上が「働きやすいがやりがいはない」と答えています。転職先には給与の改善を求めているという意向はありますが、やりがいを求める傾向も現れています。今の仕事にやりがいを感じているか、自社の社員の状況をしっかりと把握することが大切です。

2025年11月29日

2025年度 補正予算 ― 医療・介護分野に約2.3兆円。

医療・介護従事者の賃上げ・処遇改善を緊急支援

政府は2025年11月28日に2025年度の補正予算案を閣議決定しました。同補正において厚生労働省 担当分の歳出は約 2兆3252億円。そのうち医療・介護を含む「医療・介護等支援パッケージ」に 約1兆3649億円 を計上します。

医療機関・薬局には、医療従事者の処遇改善および物価高対策として、施設ごとに補助金・支援金を支給する枠組みが設けられています。

介護分野では、全国の介護事業所・施設に対し、介護職員等への「月額1万円相当」の賃上げ支援が行われます。(ただし補助金形式で、必ずしも基本給への恒久的組み込みを義務づけるものではありません)。

さらに、施設や事業所が生産性向上や業務効率化、ICT/データ連携システムの導入などに取り組む場合、追加支援・加算が認められるスキームも設けられており、賃上げのみならず職場環境・業務改善支援の側面も重視されています。

今回の補正予算案で、医療・介護分野に対する大規模な支援が打ち出されたことは、人手不足が深刻化するこれらの業界にとってインパクトのある内容になっていると思います。特に、介護職員への月額1万円の賃上げ支援や、医療機関への物価高対応・処遇改善の補助は、現場の経営改善や人材の定着に一定の効果が期待されます。

以下、中小の介護事業者にとって影響が大きいと思われる事項を3つ抽出しました。

① 介護職員の月額1万円賃上げ

② ICT・業務効率化の補助

③ 物価高騰支援

「物価高騰により原価率があがり経営が厳しくなり、職員の人件費を増やすことが難しい」

という課題を一時的に解決してくれることが期待できます。各施策の詳細発表が待ち遠しいです。一方で、これらの施策はあくまでも一時的なものですので、施策が終了した際の悪影響を防ぐためにも、中期的な経営状況をどう改善するかを考えることは必須だと言えましょう。

2025年11月28日

会社の「女性活躍」方針に7割が疲労感

― 管理職手前の女性社員が感じるプレッシャーの実態

NTTビジネスソリューションズ(大阪市北区)は10月10日、同社が提供する対話型AIツール「karafuru AI(カラフルAI)」の活用を通じて得られた現場の声を基に企画した意識調査の結果を発表した。対象は、係長・主任・課長補佐・リーダーなど、管理職手前のポジションにある30歳代、40歳代の女性社員120人。そのうち約7割が、会社の「女性活躍」方針や期待に対して疲れやプレッシャーを感じていると回答した。

回答者の約 80.8%は「現在の仕事に自信がある」と答えている一方で、約7割が「会社の『女性活躍促進』という方針について、疲労感やプレッシャーを感じる」と回答

プレッシャーを主な理由(複数回答):

・「男性と同等以上の成果を求められるプレッシャー」 (38.0%)

・「お手本となる女性管理職・先輩の少なさ」 (35.4%)

・「周囲から成果への過度な期待」 (32.9%)

また、自由記述では「体力差を考慮せず業務を任される」「“女性優遇”と見られるのが不本意」という声もあがっており、性別を意識した発言を経験した人は約6割。 要するに、会社として「女性活躍」を推進するメッセージを出していても、それを受ける女性社員にとっては「成果への過剰なプレッシャー」「ロールモデル不在」「性差へ の配慮の欠如」などが、ストレス・疲労感の原因になっている。

「女性活躍」という言葉をよく耳にするようになってきましたが、“女性活躍”とは何かを考えさせられる記事でした。女性活躍という方針を打ち出していたとしても、現場の管理職手前の女性社員が“プレッシャー”や“疲労感”を感じている人も多い様です。

中小企業の場合は「女性活躍」と声高に唱えなくても、既に活躍している人は活躍している、こんな会社も多いと思います。(活躍せざるをえない状況と捉えた方がよいのかもしれませんが)

2025年11月27日

能力が活かされていない「埋もれ人材」が約4割、職場の8割が“埋もれ人材の存在”を実感

Thinkings株式会社(シンキングス、本社:東京都中央区、代表取締役社長:瀧澤 暁、以下「当社」)は、「採用管理システムsonar ATS」において、社内公募とキャリア採用を統合するポジション管理ソリューションとして、新機能「sonar Connecter」の提供を2025年10月より開始しました。これに合わせて当社は、社内におけるキャリア開拓や社内公募の取り組み、それらの課題を把握するために、ビジネスパーソン1,069名へのアンケート調査を2025年9月に行いました。全国大企業勤務の一般職1,069名調査で、能力が活かされていない「埋もれ人材」が約4割、「静かな退職予備軍」は全体の約1/4。社内公募により異動した社員では「満足度向上」「能力発揮」などポジティブな変化が確認され、社内公募が人材の埋没と離職リスクを減らす効果が示唆された。

「今回の調査は、社内公募制度が“埋もれ人材”の救済策として非常に有効であることを示しています。埋もれ人材が約4割、静かな退職予備軍が約1/4というデータは、大企業のみならず、中小企業にとっても “能力が活かされず離職につながるリスク” が潜在的に大きいことを示唆しています。

① 社内公募は「配置転換の透明化」になる

→ 上司の属人的判断ではなく、社員の希望・適性を反映できる。

② 埋もれ人材を能力発揮人材へ転換できるチャンス

→ 異動成功者の満足度・能力発揮率が大幅に向上している点は重要。

③ 応募しない理由の大半は“制度側の問題”

・ポジションが限られている

・条件が厳しい

・応募で評価が下がる恐怖

④ 人的資本経営の文脈で社内公募の価値が急上昇

社内公募は、決して大企業だけでなく、中小企業でも「ジョブポスティングの簡易版」を導入するだけで、“埋もれ人材の発見・配置最適化・離職防止” に大きく寄与します。

2025年11月26日

「「人と人」「人と組織」の組み合わせに着目した人材配置AI予測モデルを開発

オリックス生命保険株式会社(本社:東京都千代田区、社長:片岡 一則)は、このたび、東京大学エコノミックコンサルティング株式会社(本社:東京都文京区、代表取締役:川原田 陽介)との共同研究により、AIを活用した人材配置予測モデルを構築しました.。約6,000項目の人事データを基に、社員と組織の“適合度”をAIで可視化する予測モデルを構築。適材適所による人材配置と業績向上を支援する新たなHRツールとして注目される。

-

モデルは、人の特性(職種・等級、営業スキル、リーダーシップ、行動量、傾聴力、プレゼン力など)と、組織・拠点の特性(拠点規模、地域特性、顧客構成、チーム構成や風土データなど)を合わせて約6,000項目のデータを分析。

-

その分析により、「ある社員」と「ある組織(拠点やチーム)」の相性・適合度を数値化・予測し、成果が出やすい人材配置パターンを提示できるという。たとえば、営業部門で「誰をどの拠点に配置すれば成績が出やすいか」「どのマネージャーのもとならチーム全体のパフォーマンス向上が見込めるか」といった配置判断を支援。

-

同社は、従来のスキルマップや人事評価だけでは見えにくかった“人と組織の相性”という軸を取り込み、適材適所の強化と業績向上、人材定着につなげたいとしている。

今回のような人材配置AIモデルの導入は、“人とスキル”だけでなく“人と組織の相性”を数値で可視化できる点で非常に有用です。特に、中小企業や成長を続ける企業では、経験値や勘に頼らず“客観的データに基づく配置判断”が可能になるため、人材のミスマッチ・早期離職・生産性低下のリスク低減につながると考えます。

ただし、社労士としては以下の留意点も重要です。まず、人事データの収集・分析にあたっては、個人情報の保護を徹底し、従業員の同意やプライバシー配慮を怠らないこと。次に、AIの判定結果だけで配置・処遇を決めるのではなく、評価の説明責任と透明性を確保すること。さらに、配置変更による負荷変化があれば、安全配慮や健康管理の観点からも配慮を行う必要があります。

2025年11月25日

「会社を休むことに罪悪感」6割という調査結果、最も多かったのは“意外な世代”…

東洋経済オンラインの記事によれば、日本人会社員の約6割が「会社を休むことに罪悪感を感じる」と回答。世代別では若年・中年層に加えて“意外な世代”にも高い傾向が見られ、休暇取得の心理的障壁として「迷惑をかける」「評価が下がる」などがあるとされています。記事の概要は以下の通りです。

・調査対象は日本国内の会社員を中心としたもので、「会社を休むことに罪悪感を持つか」という問いに対し、約60%が「はい」と回答。

・「迷惑をかけたくない」「評価に影響するかも」という意識が強く、特に20〜 30代、管理職候補層などで高め。

・長時間労働文化、休暇取得の低さ,休みにくい職場風土といった背景を指摘。休暇を積極的に取得することが、むしろ生産性・従業員満足度を高めるという研究も紹介。

・記事内には「休暇への罪悪感チェック診断」なども付され、従業員自身・企業双方にとって“休める文化”の構築が課題であると論じられています。

休みに対する価値観を知るのに参考となる記事です。我々に近い年代は、休むことに罪悪感を感じるというのはわかりますが、Z世代も同様に感じている人が多いという内容には、少しびっくりしました。詳細は記事をご覧いただければと思いますが、とても興味深い記事でした。第一弾の様ですので、今後にも期待です。

“休むこと=悪”という認識を払しょくする取り組みは、多くの企業にとって必要なことだと思います。

2025年11月24日

マイナビ 『勤労感謝の日に考える「“感謝”の重要性」に関する調査』

株式会社マイナビ(本社:東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員:土屋芳明)は、2026年3月に卒業予定の学生と20代~50代の正規・非正規社員を対象に実施した『勤労感謝の日に考える「“感謝”の重要性」に関する調査』の結果を発表しました。

就職活動を通じて、働く人に感謝をするようになった学生は94.5%。働くうえで「感謝される」機会がある人は約8割。仕事のモチベーションが上がるのは「上司」「同僚」に感謝されたときとの結果が記されています。

勤労感謝の日に合わせて「感謝の重要性」に関する調査をするなんて!マイナビさん素敵ですね。調査結果も、確かにそうだろう!、と思う内容ですが参考になります。是非、中身を確認していただきたいです。個人的には以下の図が最も印象に残りました。

感謝している人ほど感謝されている機会も多い。ありがとうが溢れる職場を作り出すことがとても大切だと改めて気付かせてくれた調査でした。

調査概要は以下の通りです。

マイナビ 『勤労感謝の日に考える「“感謝”の重要性」に関する調査』

<正規・非正規調査>

調査期間 2025年9月25日~26日

調査方法 インターネット調査

調査対象 従業員数5名以上の企業に所属している全国の20‒50代の正規雇用者または非正規雇用者

有効回答数 正規雇用者800件 非正規雇用者800件

※正規雇用者、非正規雇用者の内訳はそれぞれ総務省の労働力調査の性年代別構成比と同じになるなるように割付した

※調査結果は、端数四捨五入の関係で合計が100%にならない場合がある

<学生調査>

調査期間 2025年10月8日(水)~2025年10月12日(日)

調査方法 マイナビ2026会員(退会者含む)にWEB DMを配信、インターネットアンケートより回収

調査対象 2026年3月卒業予定の全国の大学生、大学院生

有効回答数 1,105名

※調査結果は、小数点第2位を四捨五入しております。そのため、グラフ及び表の和が100.0%にならないものがございます。予めご了承ください。

2025年11月23日

AI失業、就活生も警戒

日経新聞が大学生・大学院生1100人を対象に実施した調査で、就活生の4割が「AIを理由に志望職種を変更した」ことが判明。特に、生成AIによる自動化の影響が大きいと考えられる事務職、総務、人事の一部、顧客対応(コールセンター含む)といった職種を避ける傾向が強い。一方、AIで失われる仕事がある一方で、生産性向上・スキル向上など「AI活用のプラス面」も評価されている。

今回の調査は、AIが“将来の働き方・雇用の安定”に与える影響を学生が非常に現実的に受け止めていることを示しています。事務・総務・顧客対応など“AI代替リスクが高い”職種を避ける動きは、企業の採用戦略にも直接影響します。企業には『AIを使う側に立ち、付加価値を生む働き方』を明確に提示することが求められます。

企業が“AIで何を削減するか”ではなく“人とAIで何を創るか”を語れるかどうかが、今後の採用・定着において最大の差別化要因になるのでしょう。

2025年11月22日

同一労働同一賃金、退職金・住宅手当も 厚労省が指針見直しへ

厚生労働省は、正規・非正規雇用労働者の「同一労働同一賃金」に関する指針を見直し、「退職金」「住宅手当」「夏季・年末休暇」などを新たに対象項目に盛り込み、待遇差を防ぐ運用強化を図る。

厚労省は、正規・非正規で同一または均衡な待遇を図る「同一労働同一賃金」の実現を促すため、運用指針の見直し案を提示しました。

見直し案では、従来扱いの少なかった「退職金」「住宅手当」「夏季・冬季休暇」など7項目以上を新規に指針対象に追加し、具体的な待遇差の事例も示す予定となっています。目的・性質が同等であるにもかかわらず、非正規労働者が正規労働者と比較して不利益な待遇を受けるケースを減らすことが狙いです。指針見直し案は、労働政策審議会に示され、今後関係業界・企業への周知・活用が進む見込みです。

同一労働同一賃金について、検討が進んでいることを示す記事です。厚労省の案はこちらで す。ご関心がある方はご確認ください。 ⇒ 001598238.pdf

案の最重要ポイントは以下の通りです。

①退職金・住宅手当・休暇なども含めて、すべての待遇差が説明義務の対象に。

②判断要素(その他の事情)が拡大され、説明不足は不合理差の根拠になる。

③「正社員確保のため」は待遇差の理由にならない。

④定年再雇用者も特別扱いはできない。

中小企業の中には、今後はNGとなる状況のままの会社も多いと思います。一朝一夕で改善はできないので、一つひとつ課題を解決いただければと思います。

2025年11月21日

「健康経営は事業成長にも良い影響がある」と回答した企業が76%

『デジタル化の窓口』を運営する株式会社クリエイティブバンク(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:奥村 達也)は、全国の会社員・経営者1,241名を対象に、「健康経営と健康管理システムに関する実態調査」を実施しました。

・健康経営は事業成長や利益にも良い影響があると感じている回答者76.1%。

・企業における健康経営の取組状況:全社的に取り組んでいる企業は25.8%、

部署レベル・一部のみという企業もあり、「特に取組がない」企業は27.7%

・転職・就職時に「健康に配慮する企業を重視する」と回答した人は52.0%。

・健康管理システム・ツールについて導入・活用が進んでいる企業は21.0%、

導入済だが活用できていない企業は30.6%、導入検討中13.1%という結果。

健康経営についての調査結果です。事業成長に良い影響があると回答した企業が76%というのは、健康経営に取り組む価値を証明しているデータだと思います。一方でこれは健康経営に取り組んでいる企業の回答です。社員に対する質問としては、取り組みがない回答の割合も多く、健康経営に取り組んでいる企業が限られていることを示していると思います。また、取組内容もストレスチェック、メンタルヘルスカウンセリング窓口設置、と一定規模以上の企業には法律で義務化されている内容が多い様です。

一方、転職・就職時に「健康に配慮する企業を重視する」と回答した人が半数以上というデータは、人が採れずに悩んでいる企業が参考にして貰いたいです。特に、中小企業が本気で健康経営に取り組めば、事業成長に良い影響があるのはもちろん、採用上の良い結果が期待できます。

【調査の詳細】

調査期間 : 2025年11月7日~2025年11月8日

調査対象 : 国内在住の会社員(正社員、契約社員、派遣社員)・

経営者の20代から60代男女

有効回答者数 : 1241名

調査機関 : 『デジタル化の窓口』(運営元:株式会社クリエイティブバンク)

調査方法 : インターネットリサーチ(ジャストシステム「Fastask」利用)

調査元記事URL: https://digi-mado.jp/article/114493/

2025年11月20日

副業実施率、企業の副業容認・受入率ともに過去最高へ

パーソル総合研究所が実施した「副業の実態・意識に関する定量調査」によると、企業の副業容認率・受入率、正社員の副業実施率がそろって過去最高を記録した。

正社員が副業を行う割合が11.0%となり、企業の副業容認率64.3%、副業人材受入率29.1%と、すべての主要指標が調査開始以降最高値を更新。副業は「キャリアの自己防衛」「成長機会」として浸透しつつあるが、一方で「過重労働」「契約実態における労働者性」の課題も浮上しています。

“副業”が一段と実践・容認のフェーズに入ったことが明らかです。正社員の副業実施率が11%に上昇し、企業の副業容認率・副業人材受入率も過去最高となった点は、働き方の“複線化”“複収入化”が本格化してきたことを示唆しています。

とはいえ「過重労働のリスク」「契約実態と法制度のズレ(労働者性)」「本業との両立・制度設計の未整備」の3つは中小企業経営者が留意すべき点だと思います。

従業員が本業+副業で月45時間を超えるような「過重労働」に陥る可能性があります。

次に、副業契約を「業務委託契約」としているケースにおいて「実質的には労働者に該当するのではないか(労働者性)」という課題が浮かんでいます。企業・個人双方にとってトラブルの温床になり得るため、契約内容、勤務実態、指揮命令関係等を丁寧にチェック・設計する必要があります。

最後に、制度整備・運用設計の観点では、企業は副業を単なる「容認」から「支援・連携」へと進化させることが望まれます。例えば、副業社員に対する紹介・マッチング支援、勤務時間・業務内容の見える化、本業との兼業ルール・健康配慮規定などを整備することが、長期的な人材活用・定着・モチベーション維持につながります。中小企業でここまでの範囲で制度を整備している会社は少ないでしょうから、着手すべきところから始めることが、自社の差別化に結びつきます。

2025年11月19日

家事・育児時間の男女差が縮小!足りないのは自由時間と睡眠!?

「男性の家事・育児にかける時間」が女性との差を縮める一方で、

平日の自由時間や睡眠時間に男女ともに不足がみられることが明らかに。

東京都が18日に「男性の家事・育児実態調査2025」結果を発表しました。この調査は東京都が2年に一度行うもので、都内で未就学児を育てている人を対象に令和元年から隔年で実施しているものです。今回は、都内在住の男女5千人(子育て世代4千人、全世代1千人)を対象に、育児時間や夫婦間の役割分担状況、男性の育児休業などを聞きました。主な結果は以下の通りです。

・家事・育児時間:男性平均「3時間29分」、女性平均「7時間48分」、男女差は

約4時間19分となり、前回調査(令和5年度)より1時間以上縮小。

・分担・満足度:家事・育児分担の満足度で女性の満足度が改善する一方、男

女間で「配偶者からの感謝を伝えられる頻度」にギャップあり。男性側は「毎日」が最多だが、女性側では「いつ伝えられたか分からない」が最多。

・自由時間・睡眠:平日の自由時間は男女ともに約2時間前後で差は小さいが、

土日では約90分の差。睡眠時間では「6時間未満」と回答した人が、男性で約

3人に1人、女性で約4人に1人と、睡眠不足が顕著。

・育業(育児休業)取得状況:男性の育業取得率が上昇傾向。0歳児パパの約6

5%が育業を取得、そのうち約33%が1か月以上取得。また「次も取得したい」

と答えた人が半数。

とても興味深い調査結果です。子育て世代の男女に育児や夫婦間の役割分担状況、男性の育児休業状況等を聞いたものです。私は育児は卒業していますが、全て妻に任せきりでした。私の様な、育児卒業&自分の関わりが薄かった、という方で、部下を管理する立場になっている人は絶対に参考にすべき調査結果だと思います。自分が子育てをしていた頃との違いを感じ取れると思います。

2025年11月18日

マイクロクレデンシャルが拓く新しい労働市場

〜学歴からスキル重視へ、日本はスキルを「通貨」にできるか?

株式会社第一生命経済研究所が公表したレポートを紹介します。

・デジタル化・スキル重視の潮流が加速する中、「学位」から「マイクロクレデ

ンシャル(小規模・モジュール型スキル証明)」へ転換が進み、日本でもスキ

ルを可視化・証明し「通貨化」する仕組み構築が喫緊の課題となっている。

・本レポートは、少子高齢化・デジタル化・働き手の流動化といった構造変化

を背景に、「スキル」を切り口とした新しい労働市場・雇用形態が出現しつつ

あるという分析を提示しています。

・具体的には、「マイクロクレデンシャル(Micro-credential)」「オープンバッ

ジ(Open Badge)」「スキルベース採用(skills-based hiring)」などのキーワ

ードが注目されており、従来の「学歴・所属ブランド重視」から「獲得スキ

ル・実践能力重視」への転換が進んでいると述べられています。

・海外では、例えば米国の主要企業が自社育成・スキル証明プログラムを導入

しており、採用・リスキリング・ジョブポスティングにおいて「スキルを可

視化・証明」することが競争優位となっているという記述があります。

・日本においても、「働き方改革」「人的資本・人的投資」の視点から、働く人

のスキル証明・移動支援・副業・転職支援が注目されており、制度・企業慣

行・教育機関のいずれにおいても「学び直し(リスキリング)」「スキル再配

置」が急務であることが指摘されています。

・ただし、学歴偏重の文化・スキル証明の信頼性・スキル定義の曖昧性・企

業・教育機関・証明機関の連携不足など、日本特有の課題も整理されてお

り、「スキルを通貨化(=価値として可視化し流通させる)」ための仕組みづ

くりが鍵である、という論点が提示されています。

「マイクロクレデンシャル」という単語、恥ずかしながら、初めて目にしました。詳細は私も勉強しなければなりません。上記リンク先にレポートがありますので、是非、ご確認いただければと思います。学歴偏重ではない世の中が出来上がった時、いや、できあがるためにも、広がって欲しい考え方なのでしょう。

「Skills are the new currency(スキルは新しい通貨である)」

こういう概念があるのですね!この考え方が日本で浸透するのは、解決すべきことが多く、まだまだ先だなあと個人的には思いましたが、皆様はどの様な感想を持たれるでしょうか?

2025年11月17日

日本の時間当たり名目労働生産性、1994年度以降で最高の5,543円に到達

調査研究や提言、実践活動により生産性向上をめざす(公財)日本生産性本部(東京都千代田区、理事長:前田和敬)は、11月10日、「日本の労働生産性の動向2025」を発表しました。概要は以下の通りです。

・2024年度の日本の時間当たり名目労働生産性(就業1時間あたりの付加価値額)は

5,543円となり、1994年度以降の現行基準でみると最高水準になった。

・実質ベース(物価変動を考慮した時間当たり生産性)の上昇率は前年度比+0.2%、

4年連続のプラス成長となっている。

・四半期ベースでみると、2024年1~3月期から2025年4~6月期まで6四半期連続で

上昇しており、2000年以降で最も長い上昇局面となっている。

・一人当たり(就業者1人あたり)の名目労働生産性は907万円で実質上昇率は+0.2%。

ただし、上昇幅はごくわずかであり、成長の勢いがまだ十分とは言えないという分析も

されている。

・人口減少の本格化・人手不足・物価上昇といった構造的課題の中で、生成AIをはじめと

するデジタル技術の活用や、賃上げを物価上昇に追随させるなど、生産性向上が喫緊の

課題とされている

労働生産性に関する興味深い調査結果です。日本の労働生産性は小幅ながら上がり続けているそうです。どうにも実感がわかない人が多いかもしれませんが・・・。

労働生産性 ≒ 「成果(価値) ÷ 労働投入量(人数または時間)」と定義づけられます。

成果を増やすか、労働投入量を減らすと生産性は高まります。レポートでは、分母である労働投入量を増やすと生産性は減ると記載されていますし、これはその通りなのですが、人手不足に困っている中小企業からすれば人の数をとにかく確保したいというニーズは高いと思います。この記事が示唆しているのは、“採用ができない前提で勝てる経営”が必要 ということでしょうか。

・人が増えなくても成長できる業務設計にする

・業務の分業化・標準化を進め、採用の対象を広げる

・労働時間で稼ぐモデルから、付加価値で稼ぐモデルへ転換する

・“戦力がいないと成立しない業務”を減らす

こうした取り組みを実施することが必要だと思います。

2025年11月16日

2025年上半期「はたらく」に関する投稿増加率、上位ワードに

“106万円の壁” “103万円の壁” “就活セクハラ”など

パーソル総合研究所 が11日「はたらくソーシャル・リスニング/25年上半期」を公表しました。同社がSNS/ブログ等の“働く・雇用”関連投稿を分析したところ、2025年4~9月で前年比投稿増となったワードの第1位は「106 万円の壁」(約26.3万件、前年比×2,895%)であり、他にも「103万円の壁」「就活セクハラ」「通称使用」などが上位に挙がっている。

・投稿増加率の第1位が「106万円の壁」でメンション数約263,400件、前年同期比増2,895%。このキーワードには、2025年の年金制度改正法で年収要件「月額8.8万円(年106万円)」の賃金要件が撤廃・週20時間以上で社会保険加入となる方針が報じられ、広く拡散したものと解説されています。

・第2位は「レディネス」(組織・個人の変化対応力)、3位「103万円の壁」(税制改正で実質123万円相当となる見通し)など、労働・雇用・制度改革に関するキーワードが多くランクインしています。

・投稿が「減少」したワードとしては、「2024年問題」「非正規公務員」などが挙げられ、議論テーマが旧トピックから制度実務・個別論点へ移行してきていると分析されている。

いつもと少し違った視点での情報です。とても面白い調査ですので、是非、中身をご確認いただければと思います。調査結果も大変に興味深く感じましたが、分析視点も参考になりました。投稿が減少した理由としての「トピックから制度実務。個別論点にこうしてきている」という記載には”なるほど”と感じました。リンク先には過去の調査結果も載っています。

今回の調査結果のワードに関連して、自社で取り組むべきことは何かしらあると思います。それらを着実に処理できているのか、処理できていないとすれば早急に処理することが企業に求められることだとも捉えられると感じます。

調査概要は以下の通りです。

2025年11月15日

1-10月の「人手不足」倒産323件、年間最多を更新

労働集約型で倒産が急増、「従業員退職」が1.5倍増

東京商工リサーチの調査によると、2025年1〜10月の「人手不足」が原因の倒産件数は 323件(前年同期比30.7%増) に達し、過去最多を記録しました。

特に、資本金1千万円未満の小・零細企業が202件(前年同期比31.1%増)と全体の62.5%を占めています。「従業員退職」に起因する倒産が95件(同53.2%増)、「人件費高騰」による倒産が114件(同37.3%増)と、人材確保・処遇維持が企業経営に直結する状況が浮き彫りになっています

今回の調査は、単に求人が集まらないという段階を超えて、確保・定着・処遇がいずれも崩れた企業が倒産に至っている構造を示しています。特に「従業員退職」増が顕著で、退職=即リスクという図式が現実化しています。「人手不足倒産」は、量的な人材不足だけでなく、“働き手をつなぎ留められない・処遇整備できない”という品質と制度の崩壊を映す指標として捉えられると思います。「良い人材を採用する」「既存社員の離職率を下げる」ことの大切さが際立ってきていると感じます。

ちなみに、人手不足倒産、という言葉は法律上の定義があるわけではなく、東京商工リサーチや帝国データバンクといった調査会社さんが使っているものです。

「企業活動の維持が困難になるほどの人手不足が直接・間接の要因となって発生した倒産」と定義されています。その分類は以下の通りです。

2025年11月14日

~人材不足と過剰が同時発生/能力・処遇のミスマッチが8割~

企業内の人材ミスマッチ実態調査(アビームコンサルティング)

アビームコンサルティング株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役社長:山田 貴博、以下 アビームコンサルティング)は、日本の企業内における人材ミスマッチの実態を明らかにするため、人事・経営企画部門に所属する管理職500名を対象に調査を実施しました。

調査によると、国内企業の約 6割 が「人材不足」と「人材過剰」を同時に抱えており、さらに 約8割 の企業で「能力・役割に対する人材のミスマッチ(アンダースペック/オーバースペック)」や「報酬が役割に見合っていない」状況が確認されました。このような「量・質・処遇」の三重ミスマッチは、企業の人的資本を最大限に活かせていない構造的な課題であり、変化の速い事業環境下での人材戦略の欠如を露呈しています。

調査に回答した人の属する企業規模がわからないのであくまでも推察に過ぎませんが、ある程度、規模が大きい企業に関連する人からの回答が多かったのではないかと推察されます。

3つの視点で捉えると、まず量の視点では(簡易な表現をすると)「使えない人材(もっと頑張ってもらいたい人材)が多く、使える人材が足りない」状況は多くの中小企業の実態だと思います。質の視点については「オーバースペックな人材」がいる中小企業は少なく、報酬の視点でも、職務の成果に対して報酬の低い人材は、数としてはいると思いますが、成果に見合う報酬を支払う余裕がないためという理由であって、ミスマッチという表現は中小企業には妥当な表現ではないと、個人的には思います。

一方で、大企業でミスマッチが発生しているという状況に対して、中小企業の強みとして、自分の能力次第で活躍できるチャンスを得られる!ということを示せれば、ミスマッチの状況でくすぶっている大企業の社員を自社で雇用することも十分に可能だと思います。

2025年11月13日

Z世代の仕事観と自分らしさに関する調査2025

~キャリアにも持続可能な視点/希望する年収額は? Z世代1,000人調査~

教育を中心に人材・介護・保育・IT・美容・スポーツ事業を傘下に持つヒューマンホールディングス株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:佐藤朋也)は、企業や団体に勤める20~29歳の男女1,000名を対象に「仕事観と自分らしさに関する調査」を行いました。Z世代の仕事観や実態、人生設計について調査することを目的としています。

調査では、Z世代の以下の特徴が浮き彫りとなりました。

・「自分らしく働くこと」を最重視

・長く働き続けられる“持続可能なキャリア”を求める

・希望年収額は従来世代より高め

・副業・兼業、リモートワークへの抵抗が少ない

・評価やキャリアパスに「透明性」を強く求める

Z世代(1990年代半ばから2010年代初頭に生まれた世代)に関する興味深い調査です。ぜひ、内容をご確認いただければと思います。この世代の社員は社内でも最も活躍してもらいたい人達だと思いますので、彼らが持っている価値観を理解することは、企業経営者や人事に

関わる人にとって大切なことだと思います。内容を見ると、Z世代だから、とは言い切れない様な回答もありますが、プレイベートを重視する働き方を希望するというのは、この世代の一つの特徴なのでしょう。

こうした調査結果をどう活かすがが大切ですが、あくまでも参考値として、目の前にいる社員の考えを知るキッカケにするのが良いと個人的には思います。また当たり前のことですが「働き方」という概念は、個人が経験してきたことをベースとして組み立てられます。それはそれで大切ですが、経験や知識量の変化に応じて概念は変化します。良い意味で「働き方」の概念が変化をする様な、はたらく経験や情報を提供することが、企業側に求められていることではないでしょうか

2025年11月12日

「日本に埋もれた労働力」(未活用労働力)は15兆円分

育児で9年間のブランク、自信を失った女性が在宅ワークで笑顔を取り戻すまで

YAHOOニュースに興味深い記事が載っていたので紹介します。記事では、育児によって9年間の仕事ブランクを経た女性が、在宅ワークを通じて自信を取り戻した実例を紹介。子育て期に働けずにいる女性の「潜在的労働力」の存在と、その活用可能性が改めて注目されています。

「働きたい人が無理なく力を発揮できる仕組みが求められています。」という記載が記事にありました。まさにその通りだと思います。この記事には育児休業を経て、現在は、在宅ワークで活躍している方の例が載っています。

「働きたいのに働けない」人材をいかに活かすかが、これからの企業の競争力を左右します。育児・介護・ブランク層の活用は、単なる“人手不足対策”ではなく、企業の成長戦略そのものとして捉えて取り組まれることが必要だと思います。

2025年11月11日

経団連2025年提言の要点

~「賃金の構造的引上げ」と「人材投資の強化」を柱

経団連(日本経済団体連合会)は、2025年版「経営・労働政策に関する提言」(政策番号2025-075)を公表しました。本提言では、「賃金の構造的引上げ」「生産性向上」「人材投資の強化」を柱に、中小企業を含めた日本経済全体で「成長と分配の好循環」を実現する方策を提示しています。

経団連の提言が示す通り、低成長・人口減少の中で「量」から「質」への転換が企業・産業界の共通命題となっています。特に、労働分配率の改善や賃金上昇を通じて内需を喚起し、生産性を高めていくという流れが明確化されました。

企業にとっては、単に賃金を上げるだけではなく、どのように「価値ある仕事」「成長機会」「人材の活用・定着」を作るかが鍵です。

2025年11月10日

雇用保険料率の検討開始 ― 財政安定性などを踏まえた見直しに着手

労働新聞社のニュースによると、労働政策審議会雇用保険部会(部会長=中窪裕也・獨協大学特任教授)は、令和8年度に適用する雇用保険料率の検討を開始しました。厚生労働省が示した令和6年度の雇用保険財政状況を踏まえ、失業等給付の保険料率を現行の0.7%からさらに引き下げるかどうかが焦点となっています。労働政策審議会では、

・保険料率を「現行維持」とするか、「段階的な引下げ」「安定化目的での積立強化」などの選択肢を検討

・景気後退期にも支給を維持できる「財政健全性」をどう確保するか

・少子化・育児支援給付との財源バランスをどう取るか

などが主要論点とされています。

雇用保険は、景気後退期の雇用維持や失業給付、育児・介護休業支援など、雇用のセーフティネット」としての役割を担っています。しかし、育児休業給付の拡充や賃金上昇に伴う支給額増加により、支出増と積立金の減少が進んでいる のが現状です。

コロナ前は財政的に余裕があったと記憶しており、雇用保険料率も低く維持されていました。その当時は厚生労働省管轄の助成金も数多く、今よりも使いやすいものが多かったと記憶していますが、今は、当時と比べると数も減っています。

2025年11月9日

人手不足が日本経済のボトルネックに「逃したGDP16兆円」―

労働力制約が観光・サービス業を直撃

本日付けの日本経済新聞の記事によると、深刻な人手不足が経済全体に与える影響は年間 16兆円規模 にのぼると試算されています。特にホテル・飲食・運輸などのサービス産業では「稼働率50%が限界」という声も多く、需要があっても人が足りず供給できない構造的問題 が顕在化しています。

観光地や都市圏ホテルでは、清掃・接客・厨房などのオペレーション人材が確保できず、繁忙期でも稼働率50%が限界 という現場も少なくない様です。生産性向上や自動化だけでは解決しきれない様で「労働供給の再設計」が企業経営の核心課題となっています。

今の日本企業が抱える最大のボトルネックは「需要の不足」ではなく「労働供給の不足」であることをああらためて示した記事です。採用ができる企業になる、そのためには、抜本的な企業体質の改革が必要です。

2025年11月8日

過労死等防止対策白書が示す「見えない長時間労働」の実態

精神障害の労災認定は15年で約3倍に ― 働き方改革の次なる課題

厚生労働省は2025年10月、「令和7年版 過労死等防止対策白書(概要版)」を公表しました。週60時間以上働く雇用者の割合が依然一定数に上り、精神障害による労災認定が15年前の約3倍に増加していることが明らかに。「働き方改革」が進む一方で、過重労働・メンタル不調が依然として社会課題であることが浮き彫りになりました。

白書の主なポイントは以下の通りです。

・週60時間以上の長時間労働者が減少傾向も、依然として全体の約5%前後を占める

・精神障害による労災認定件数は過去最多水準に接近

・要因は「対人関係」「仕事の量・質」「パワハラ」などが上位

・外食・運輸・建設などの業種で過重労働リスクが依然高い

・勤務間インターバル制度・年次有給休暇取得促進など、休息の質を重視する施策

残業時間の形式的な削減が進む一方で、持ち帰り仕事・システム外労働・管理職層の長時間勤務が増加傾向にあり、「見えない長時間労働」が課題となっています。形式上は「働き方改革」が進んでも、実態としては負荷の高い労働構造が続いている現場も多いのが現実です。白書は、「時間の長さ」から「働き方の質」への転換を求めています。労働時間の見直しだけでなく、職場のマネジメント構造そのものを変えることが求められています。

2025年11月7日

社員の約4割が“埋もれ人材” と自認。-社内公募・異動をきっかけに"静かな退職予備軍"の減少につながる可能性が明らかに

組織づくりのプラットフォーム「sonar HRテクノロジー」を展開するThinkings株式会社(シンキングス、本社:東京都中央区、代表取締役社長:瀧澤 暁、以下「当社」)が実施したアンケート調査において、約4割(44.3%)が「自分の能力が活かされていない」と感じる「埋もれ人材」として自己認識していることが明らかになりました。

また、「いわゆる“静かな退職”予備軍」に該当する回答者については約24.6%に上り、能力を発揮できていない人ほど退職意向・離職可能性が高い傾向があります。 さらに、社内公募制度を「勤務先にある」と回答した人は 43.4%であり、社内異動や社内公募制度が「埋もれ人材」から「能力発揮人材」への転換機会となる可能性が示されています。

非常に興味深い内容です。自分の能力が活かされていないと感じている社員が役4割になるというのは、ショッキングなデータですね。経営者のみなさん、自社の状況をどう認識していますか? ”うちの会社では、こんな結果にはならない”とお感じの方も多いかと思います。が、そういう会社でも実態はこの調査結果に近いのかもしれません。私が着目したのは、この点ではなく、社内異動や社内公募制度が、社員の能力発揮も転記になりうるとしている点です。中小企業でも、こうした制度は工夫により導入可能です。まだ、制度がない会社は是非、整備を検討いただければと思います。

2025年11月6日

フリーランス法、施行1年で指導・勧告445件

中小企業にも広がる「委託」取引のコンプライアンス対応

朝日新聞の報道によれば、公正取引委員会など関係省庁は、フリーランス法(特定受託事業者保護法)が施行されて1年間の指導・勧告件数が445件に達したことを明らかにしました。企業側の「発注者責任」強化が図られた法改正のなかで、遵法対応が急務となっています。

・9月末までの勧告は出版大手「小学館」や大手楽器店「島村楽器」などへの4

件、指導は441件。勧告や指導の大部分は、法が禁じる「取引条件の明示義務

違反」と「報酬の支払い遅延」によるもので、業界別には、アニメ制作▽ゲ

ームソフト▽フィットネスクラブ▽出版▽放送などで違反行為が目立った。

・フリーランスから公取委への申し出も増加傾向で、指導につながる事例もあ

った。公取委への相談は2024年度は5018件、25年度は9月までに2050件あ

り、事業者やフリーランスが法の解釈や違反の有無を確認する内容が中心と

いう。

フリーランス新法が施行されてもう一年になるのですね。フリーランスという働き方も、昨日のスポットワークと同じく、市民権を得つつあると感じます。記事は公正取引委員会の指導勧告に関してのものです。言葉が不適切かもしれませんが”見せしめ”的な指導が現時点では多いのかという印象です。発注者側のコンプライアンス力不足が明らかになっています。

今後は、中小企業でもフリーランスと取引をする機会は増えると想定されます。少なくとも”知らなかったでは済まされない”時代だと思いますので、今一度、自社の契約内容やフリーランスとの取引慣行を点検いただく必要があると思います。

2025年11月5日

物流業界で「スポットワーカー」活用が急拡大-ドライバー労働規制で急増

タイミー統計レポート

スキマバイトサービス「タイミー」を提供する株式会社タイミー(所在地:東京都港区、代表取締役:小川 嶺)は、物流企業におけるスポットワーク活用状況レポート(2025年10月版)を発表しました。物流業界におけるスポットワーカーの需要が急増しており、物流軽作業のスポット求人は前年同期比 1.4倍 に拡大し、同社の求人全体の 43% を占める状況に。2024年4月からのトラックドライバーの時間外労働上限規制を背景に、補助作業人員への依存が高まっています。

スポットワークという働き方が一般的になったことを示しているニュースですね。一般的になったというよりも、日本の物流を支える重要な働き方になったと言えるかもしれません。レポートにあります通り、トラックドライバーの時間外労働上限規制という法律変更が背景にある様です。物流業界だけでなく、スポットワーカーが働き手の主力になる世の中が来るのかもしれません。今後、労働力人口の減少が続き、人手不足がより深刻になれば、特定の業界に限った話ではなくなるかもしれません。スポットワーカーをうまく活用するためには、業務が標準化されていることが必要です。今、スポットワーカーを自社で使いこなすことができるか?

是非、整理いただければと思います。

2025年11月4日

中小企業の6割超が「人的資本経営を知らない・取り組めていない」

Green(グリーン)とDigital(デジタル)を活用した中小企業の変革を目指すフォーバル GDXリサーチ研究所フォーバル GDXリサーチ研究所(本社:東京都渋谷区、所長:平良学)は、中小企業を対象にした「2025年度第1回 中小企業経営実態調査」を実施しました。

調査によると、約 6割超の企業が“人的資本経営を知らない” と回答し、また “実際の取り組みを行えていない”企業も6割以上 に上ることが明らかになりました。さらに、約8割の企業が「人的資本経営への投資は業績に影響がある」と考えているにもかかわらず、実践には時間・費用・人材不足といったハードルがあることが浮き彫りになっています。

人的資本経営とは、「人材を『資本』として捉え、その価値を最大限に引き出すことで、中長期的な企業価値向上につなげる経営の考え方です。有価証券報告書を発行する大手企業に対しては、2023年3月期決算から、人的資本経営をステークホルダーへ情報開示することが義務化されました。良く聞く様になってきた言葉ではありますが、取り組みの中心は大企業で、中小企業にはあまり関係のない言葉として認識されているのが実態と感じます。今回の調査でもこの通りの結果が明らかになりました。個人的に関心を持ったのは、中小企業経営者の8割が「人的資本経営への投資は業績に影響がある」と考えているということです。人材を資本として捉えるというのは、今までも中小企業が得意として実施してきたことではないでしょうか?(人的資本経営という表現を使っていなかっただけで)言葉を知っているものの取り組みはあまり行えていないという回答も多かった様ですが、回答した会社の中には、実際には人を大切にする経営を実施している企業は多いと思います。

十分な取り組みができていないと回答している企業が多い様ですので、しっかりと自社の取り組みをアピールできれば、様々な面でプラスになると思います。

2025年11月3日

主要百貨店、元日休業へ 2026年以降全店休みに転換 ― そごう・西武も

日本経済新聞の記事によれば、複数の大手百貨店が、2026年以降、元日を全店休業日にする方向へ転換を発表しました。背景には、従業員の就労環境改善・働き方改革・物流・人手不足対応などがあり、従来「初売り・元日営業」が当たり前だった百貨店業界において、大きなシフトといえます。

数年前から大手スーパー等でも、年中無休営業を取りやめ、元旦は休日にする会社もふえてきました。私が若いころは百貨店での新年の初売りが当たり前の様でしたが、それも終わる様です。小売・サービス業を取り巻く環境は、人手不足・物流遅延・営業時間短縮の圧力が高まっており、従業員の働き方見直しが急務となっていることが背景にあります。

2025年11月2日

新入社員の4割が「研修の効果を実感できず」 ― ライトワークス調査

クラウド型学習管理システム(LMS)市場で売上シェアNo.1の「CAREERSHIP」および、eラーニング教材、人材育成コンサルティング等を提供する株式会社ライトワークス(本社:東京都千代田区、代表取締役:江口夏郎、以下ライトワークス「内定者研修調査レポート」「新入社員研修調査レポート」ダウンロードフォーム | 株式会社ライトワークス)は、2026年度の新入社員研修の企画が本格化する中、新入社員研修に関する最新調査結果を発表しました。

人事の28.8%が「新入社員の早期離職」を課題として認識している一方で、当の新入社員の約4割が「研修の効果を実感できていない」と回答している。研修と実務のギャップが、定着阻害要因となっている可能性が浮かび上がった。

新入社員の早期離職は、採用コスト・教育コスト・業務引継ぎコストが重なるため、企業にとって重大な経営リスクです。「研修効果を実感できない」新入社員が約4割という数字は、研修を企画している人にとってはショックなデータではないでしょうか。入社早期段階にボタンの掛け違いが発生してしまうと、モチベーション低下や将来の離職の種になってしまいます。。

・研修と配属・実務の接続性を明確化する

・同期・先輩との交流機会を設け、成長実感を支援

・研修制度自体を定期改善する

等の取り組みが企業には必要です。

2025年11月1日

2024年度の人材関連ビジネス主要3業界市場は前年度比3.4%増9兆7,962億円

~人材獲得需要の高まりや人材派遣単価の上昇等を背景に市場が拡大~

株式会社矢野経済研究所は、国内人材ビジネス市場を調査し、サービス別の動向、参入企業動向、将来展望を明らかにした。国内の人材派遣・人材紹介(ホワイトカラー)・再就職支援の主要3市場は拡大を続け、2024年度の市場規模は約9兆7,962億円(前年比+3.4%)に達したと推計されています。人材不足が深刻化するなか、企業は外部人材の活用を強化し、今後10兆円規模の市場へ成長すると見込まれています。

普段、掲載しているニュースとは少し違った切り口の記事です。人材ビジネスが堅調に成長するだろうという記事です。人手不足が続き採用に困っている企業は多いので、なるほどその通りだろうな、と思いました。紹介記事の中には、AIが求職者の模擬面接を行い改善点等をフィードバックするサービスや、派遣スタッフと派遣先を定性情報(社風や文化など)でマッチングさせるAIの導入などが提供されており、デジタル技術の活用領域が拡大している。との記述もありました。市場が成長しているということは、新規参入業者も多いだろうし、業者間の競争は激化していくと思われます。サービスを利用する側としても、どんな業者さんとお付き合いするかが、採用活動に直結することになりますので、自社に適した採用活動、そして業者さんを選択することが重要です。今までの付き合いで・・と成果が上がっていないにも関わらず業者さんを変えない様な対応は、ますますお薦めできなくなります。

2025年10月31日

“時間をかけてでも成果と報酬を最大化したい”は11.7%―

「働き方と労務管理」の実態調査

『デジタル化の窓口』を運営する株式会社クリエイティブバンク(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:奥村 達也)

デジタル化の窓口 |SaaS比較と導入事例で最適なITサービスをみつける

が2025年10月25 – 26日に国内在住の20〜60代会社員1,214人を対象に実施した調査によれば、

働き方の理想として

・「時間をかけてでも成果と報酬を最大化したい」と回答した人が11.7%、

・「短い時間で効率的に成果を出したい」が22.8%、

・「仕事と生活のバランスを取り無理なく続けたい」が42.0%となりました。

さらに、

・「働き方を選べる環境が理想だ」とする人は23.4%、

・「意欲ある人が成果で評価される環境」が26.1%でした。

併せて、企業の労務管理システム導入状況では

・「労務管理システムで自動・一元管理されている」が38.7%、

・「一部システム化」が27.7%、

・「システム未導入・手入力/紙管理」が15.6%

という実態も明らかになっています。

働き方というと、ワークライフバランスという言葉で語られることが多いですが、ちょっと違った視点での傾向も明らかになっている調査です。個人的に関心を持ったのは、どちらかというと成果志向を持つ層も確固たる割合で存在しているということでした。「仕事と生活のバランスを取り無理なく続けたい」という回答は42.0%で、「安定・継続性」が依然として優先されていることがわかります。一方で、「短時間で成果を出したい」「成果と報酬を最大化したい」の合計が34.5%に達しています。また、年代別では20代の14%が時間を掛けてでも成果と報酬を最大化したいと答えています。当たり前のことですが、働き方に対する要望は様々です。そうした要望に応える努力を続けることが、より一層、企業に求めれていると言えるでしょう。

調査期間 : 2025年10月25日~2025年10月26日

調査対象 : 国内在住の会社員(正社員、契約社員、派遣社員)経営者の20代から60代男女

有効回答者数 : 1214名

調査機関 : 『デジタル化の窓口』(運営元:株式会社クリエイティブバンク)

調査方法 : インターネットリサーチ(ジャストシステム「Fastask」利用)

調査元記事URL: https://digi-mado.jp/article/113188/

2025年10月30日

退職手当・賞与など7つの待遇 最高裁判決を反映してガイドライン改正へ

厚生労働省は、10月22日に開催された労働政策審議会(職業安定分科会・雇用環境・均等分科会老逸郎堂統一賃金部会)の資料を公表しました。この中で、同一労働同一賃金ガイドラインについて、近年の最高裁判決(正規・非正規間の待遇差を巡る複数の事件)を踏まえた改正案を公表しました。

改正案では、不合理な待遇差の判断対象として、次の7つの待遇項目を明示的に対象に含めるとしています

-

基本給

-

賞与

-

退職手当

-

各種手当(通勤・住宅・家族手当など)

-

昇給

-

教育訓練

-

福利厚生

従来ガイドラインの文言をより具体化することで、企業における待遇差の判断基準の明確化と対応促進を狙いとしています。

同一労働同一賃金に関する記事です。正社員と非正規社員の待遇格差を是正することを目的に、同一労働同一賃金ガイドラインが設定されています。このガイドラインの改正案を示した資料です。待遇差がある場合に「合理的な理由」と「明確な説明」を求められます。中小企業では今までの歴史や慣習で制度が運用されていて、合理的に説明できないケースも多く、明確に説明できないことも多いのではないでしょうか。そうした状況、今後、ますます通用しなくなります。合理的な理由がない待遇差を解消することに、一歩一歩取り組むことが必要です。

2025年10月29日

「キャリア危機」正社員の6割超が意識 ― マイナビ転職調査

株式会社マイナビ(本社:東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員:土屋芳明)が運営する総合転職情報サイト『マイナビ転職』は、正社員800名を対象に行った「キャリア危機に対する意識調査」の結果を発表しました。

正社員のうち66.8%が「今の仕事をこのまま続けることが難しくなるかもしれない」という不安を抱えていることが明らかになりました。

また、キャリア危機の要因として上位に挙がったのは、「給与が低い・上がらない」(26.8%)、「健康問題」(26.6%)、「仕事がハード」(19.4%)など。

将来不安なく生活できると考える年収の中央値は700万円とされ、現実となる平均年収との差はおおよそ300万円という回答もありました。

非常に興味深い調査です。「なんらかの事情で今の仕事を続けることができなくなる」ことをキャリア危機と表しています。正社員の6割以上が、キャリア危機に対する不安を感じている様です。皆さんはこの結果をどう捉えるのでしょうか?

「自分のスキルがいつまで通用すると思いますか」という質問にも6割近い人は、定年までは通用しないと回答しています。世の中の変化が早くなっていることを鑑みると自然な回答なのだと思います。安定して仕事を続けていくために必要なこととして、自己成長と心身の健康に関する意見が多くみられたそうです。リスキリングの必要性を感じている人も多いのだと思います。そしてリスキリングの機会を提供するのは、中小企業でも可能です。良い人材を採用するためにも、社員へのリスキリングについて真剣に検討してみてはいかがでしょうか。

【調査概要】

マイナビ転職「キャリア危機に対する意識調査」

○調査期間/2025年8月8日(金)~8月18日(月)

○調査方法/WEB調査を実施

○調査対象/正社員を対象にWEB調査を実施

○有効回答数/800名(内訳:20代~50代の男性400名、女性400名)

※調査結果は、端数四捨五入の都合により合計が100%にならない場合があります。

※調査結果の詳細はこちら (https://tenshoku.mynavi.jp/knowhow/careertrend/25)からご確認いただけます。

2025年10月28日

労働時間法制の見直しへ 厚労省が論点整理案を提示

厚生労働省は10月27日、労働政策審議会の労働条件分科会資料である「労働時間法制の具体的課題に関する検討の論点」を公表しました。

この資料では、長時間労働の防止と労働者の健康確保を目的に、連続勤務の上限規制や法定休日の明確化、勤務間インターバル制度の実効性確保、さらに「つながらない権利」導入の是非など、今後の労働時間制度見直しの中核となる論点が整理されています。

各論点についての記載を抜粋します。

・連続勤務の上限規制

:13日を超える連続勤務を禁止し、2週2休を原則化して健康確保を図る。

:法定休日をあらかじめ特定し、休日の明確化と変更手続きを法定化

・勤務間インターバル制度

:現行の努力義務を見直し、一定の休息時間確保を義務化する方向で検討。

・つながらない権利

:勤務時間外の業務連絡を制限し、私生活と仕事の分離を進める制度を検討

高市首相のワークライフバランスについての発言がネットを賑わせていますが、そうした喧噪とは関わらず、厚生労働省は粛々と労働法制について検討をしています。

分科会資料が昨日公表されていましたので掲載しました。連続勤務の上限規制、勤務間インターバル制度についても今後の方向性を示唆しており参考になりますが、個人的に最も関心を持ったのが、「つながらない権利」についての記述です。フランスで2017に施行された労働基準法に初めて定められました後、各国で法整備が進んでいる権利です。

現時点では検討課題の一つという位置づけですが、早晩、法制化されるかと個人的には思います。勤務時間外の業務連絡の制限を実際に行うためにはクリアすべきハードルは多いと思います。中小企業が今からその準備をしておくのも、自社の魅力を高めるという視点で有効ではないでしょうか。

2025年10月27日

働く女性が31万人増加 男女の賃金差も縮小傾向 ― 厚労省発表

働く女性が31万人増 男性との賃金差異縮小 厚労省|労働新聞 ニュース|労働新聞社

厚生労働省が公表した最新データ「令和6年版働く女性の実情」によると、女性の就業者数は前年から約31万人増加し、労働市場における女性の存在感がさらに高まっています。あわせて、男女間の賃金差(男女の賃金格差)も縮小傾向が続いており、特に正規雇用の女性の賃金水準が改善していることが背景とされています。

増加の要因として、

・企業の女性活躍推進施策の拡大、

・育児・介護との両立支援制度の普及、

・定年後の女性の再就労、

・パート・アルバイトから正社員登用への移行

などが挙げられています。

昨日も労働者数に関する記事を取り上げましたが、本日も関連する内容です。厚労省が「令和6年版働く女性の実情」を発表しました。詳細な調査結果が掲載されています。働く女性の実情というタイトルではありますが、女性の実情を明らかにするために男性の実情についてのデータもあります。私自身、未だ全文を読み切れてはいない状況です。ご興味のある方は、是非、データをご覧ください。昨日の記事内容の詳細データも掲載されています。

その中でも、労働新聞社のニュースサイトでは、就業者数と賃金格差を切り口とした記事が掲載されていました。その他、個人的に印象に残った調査結果は、

・女性の正規雇用比率が上昇

・年齢階級別労働力率 が過去最高に達した。

・「M字カーブ」はほぼ見られなくなった。

・産業別では、女性は「宿泊業,飲食サービス業」と「医療,福祉」の増加数が大きい

という点です。日本の労働力が、今まで以上に女性により支えられている状況が示されていると感じました。

2025年10月26日

日本の労働者数、人口減少下でも増加傾向 ― 2024年「民間給与実態統計調査」

NewsPicksというサイトに掲載されていた記事のご紹介です。

最新の「2024年民間給与実態統計調査」によると、人口が減少しているにもかかわらず、労働者数(雇用者数)および就業者数が増加しているという興味深い結果が明らかになりました。日本全体での人口構造の変化にもかかわらず、就労人口が拡大している背景には、女性・高齢者の就業参加の増加や、雇用形態の多様化、テレワークといった新しい働き方の普及が寄与しているものと見られます。

日本は、人口減少社会に突入し、労働力人口が減り続けているという事実からすると、一瞬ビックリする見出しです。同じ様な感想を持たれた方は是非、記事全文をご確認いただければと思います。

2025年10月25日

AI人材育成を行っていない企業が4割超-日本の人事部サイト調査より

人事系メディア「日本の人事部」の記事によると、企業におけるAI人材育成の取組状況を調査した結果、AI人材育成に「取り組んでいない」と回答した企業が最多だったということです。

・回答企業の44.1%が「AI人材育成を実施していない」と回答。

・取り組みが進んでいる企業では、以下のような方法が挙げられている。

- 勉強会・ナレッジシェア(22.0%)

- AI関連セミナー(19.5%)

- eラーニングによる学習(19.5)

企業内での教育に関する記事です。最近は身近に感じられる様になってきたAI人材育成を行っていない企業が多く、従業員数100人以下の企業では59.4%が取り組んでいないと回答があった様です。AI人材の定義が記事からだけではわかりません。教育をする必要が無い位、AIが身近になる日が来る可能性もありますが、5,000人以上の企業で取り組んでいないと回答した割合は8.2%だった様ですので、AI活用という分野でも、取り組みの差は大きいのが現状ということでしょう。

尚、調査の概要は以下の通りです。

| 実施時期 | 2025年3月3日~3月31日 |

|---|---|

| 調査対象 | 『日本の人事部』正会員 |

| 調査方法 | Webサイト『日本の人事部』にて回答受付 |

| 回答数 | 6,139社、6,285人(のべ) |

| 質問数 | 158問 |

| 質問項目 | 1.戦略人事/2.採用/3.育成/4.制度・評価・賃金/5.ダイバーシティ&インクルージョン/6.働きやすさ・働きがい/7.組織文化/8.注目の人事課題(コミュニケーション、HRBP、サクセッションプラン、テクノロジー活用) |

2025年10月24日

「年代別管理職の課題調査」:20〜30代は計画・実行力、

40〜50代はチームビルディング・部下育成に悩み

株式会社ジェイック(HP⇒ 株式会社ジェイック|就職支援・採用支援・社員教育)が株式会社アスマークに委託して実施したアンケート調査によれば、企業の経営者人事担当者400名を対象に「年代別管理職の課題」を尋ねた結果、20代・30代管理職では「目標達成に向けた計画・実行・管理」が最多、40代・50代では「部下の強みを活かしたチームビルディング」「権限委譲を通じた部下育成」などが高順位となりました。さらに、約7割の企業が「管理職の課題が組織に影響を与えている」と感じていることも明らかになっています。

管理者教育に取り組まれている企業に参考になる調査結果です。管理者に求められるテーマが年代別に変わっていることを示しています。PM理論を思い出しました。20~30代はP機能の発揮が求められ、年を経るにつれM機能の発揮が求められるということでしょうか。

尚、調査の概要は以下の通りです。

調査名称:「年代別管理職の課題と組織に与える影響」に関するアンケート調査

調査対象:経営者・人事担当者

調査機関:株式会社アスマーク調査方法:Webアンケート

調査期間:2025年9月14日~9月1日

回答者数:400名(従業員50名以上の企業の経営者200名、従業員100名以上の企業の人事担当者200名)

2025年10月23日

厚生労働省、労働時間規制見直しを提示 ― 働き方改革の総点検を表明

厚生労働省は10月22日の大臣記者会見において、改めて「心身の健康維持と労働者の選択を前提に、現行の時間外労働規制の枠組みを見直す検討を進める」旨を発表しました。

また、働き方改革関連法の実践状況を総点検のうえ、改正の必要性がある分野について来年中にも法制・制度改革の方向性を打ち出す方針を示しています。この動きは、例えば現行の時間外労働の上限規制(月45時間・年360時間)が隙間・例外産業において“運用しにくい”との意見も踏まえ、より柔軟な働き方・労働時間制度の実現を目指すものと位置づけられます。

昨日に引き続き、政権交代に伴うニュースです。上野厚生労働大臣の会見概要がアップされていました。高市首相の方針に則って「働き方改革の見直し」について述べられています。

一テーマとして時間外労働の上限規制の見直しについて言及されています。何らかの形で、今よりも柔軟な運用への転換が予測されます。

具体的な内容は現時点では全くわかりませんが、月45時間・年360時間といった上限ルールの適用例外・特例拡大等が検討されると思います。各企業においても、自社の状況を確認するのが良いと思います。

2025年10月22日

高市首相が労働時間規制緩和の検討を指示 ― 現行の働き方改革を見直しへ

10月21日、高市早苗首相は、新閣僚への指示書で、現行の労働時間規制(「月45時間上限」等)について、「心身の健康維持と従業者の選択を前提に、働き方改革を推進し、多様な働き方を踏まえたルール整備を図る」 と明記し、関係閣僚(上野賢一郎厚生労働相など)に対し、労働時間規制の緩和を含む検討を指示しました。

この動きは、長時間労働を前提に労働力を確保し、労働時間規制の枠組みを適用柔軟化する可能性を示しており、企業の人事・労務管理に影響を与える可能性があります。

高市早苗首相が誕生しました。今後、どの様な政策を実施いただくのが期待を持って見守りたいと思っています。様々なテーマの中でも、私が一番関心を持っているのはこのテーマです。数週間前には「ワークライフバランスを捨てる」という発言が話題となりましたね。

「働き方改革の推進」について国として進めるのは大歓迎ですし、働き方改革関連法ができたことにより、働き方の基準が示されたのは大変化だったと思っています。世の中が変わればルールが変わるのは当然ですので、高市政権誕生が法改正を含めて「働き方改革を振り返る」好機になれば良いと思っています。

一方で、個々の企業での働き方改革は、それぞれの企業の置かれている状況や働いている人の特性に応じて考えるべきなのは言うまでもないことと思います。政府の検討結果がどうなろうとも、各企業でも、働き方の振返りを実施し、必要に応じて見直していただきたいと思います。

2025年10月21日

突然の退職を防止する取り組み、企業・社員ともに『採用時のミスマッチを防ぐ仕組み』が最多 — ミイダス調査

出典元:ミイダス 面接だけで決めない中途採用ミイダス|採用担当者向けサイト | ミイダス

人材マッチングプラットフォーム ミイダスが実施した、退職代行サービスを利用された企業人事100名および退職代行を利用した経験者100名を対象とした調査で、次のような結果が得られました。

・企業人事・退職者双方ともに、「採用時のミスマッチを防ぐ仕組み」が突然の

退職防止に最も有効と回答(企業:30.0%、退職者:38.0%)

・退職代行サービスを利用された企業の人事担当者のうち、約88%がその事実

を「驚いた」と回答(「非常に驚いた」54.0%、「やや驚いた」34.0%)

・退職代行を利用した理由として、退職者側では「自分から退職を言い出せる

雰囲気ではなかった」が36.0%、企業側でも同様に41.0%と回答

初めて「退職代行サービス」という仕組みを知った時は、とても驚きました。 退職意向を 会社に自分で伝えられない人はそこまでは多くないので、ビジネスとして成り立たないのでは?とも思いました。この思いは的外れだった様で、”退職代行サービス”はビジネスとしてしっかりとなりたっているのだと感じる今日この頃です。

そんな退職代行サービスに関する記事でしたので、とても興味深く読みました。結果の詳細は、是非ご自分でご確認いただければと思いますが、アンケートの回答自体は”退職代行サービスを使った(使われた)人の回答”という点を考慮すると、あたり前、と思わせる内容でした

(例えば 退職代行サービスを使った理由としては「自分から言い出せる雰囲気でなかった」というのが会社側、労働者側の一番の退職理由)回答は当たり前でも、その背景に見える課題の解決は容易ではないと実感しました。

前述の「自分から言い出せる雰囲気でなかった」という回答について考えてみても、雰囲気を改善するには相当な労力が必要だと思います。一方で、退職代行サービスがなかった時期だったら、退職というアクションを起こさずに会社に留まっていた人も、辞めやすくなったのだと思いますし、相当な労力を惜しんでいると退職者が続出する事態に陥ることも考えられるわけでして。 とにかく、人や組織に関する課題解決に優先して取り組むことが、人手不足の今、企業に求められることですし、そのサポートをしっかりしていきたいと思いました。

調査の概要は次のとおり。

・調査方法:IDEATECHが提供するリサーチマーケティング「リサピー」の企画による

インターネット調査

・調査期間:2025年7月24〜25日

・有効回答:退職代行サービスを利用された企業の人事担当者100名、

退職代行サービスを利用したことのある人100名

・出典元:ミイダス

2025年10月20日

育成就労制度 令和9年4月1日施行へ ― 政令公布

政府は、技能実習制度に代わる「育成就労制度」の創設に関し、施行期日を令和9年(2027年)4月1日とする政令を閣議決定し、公布しました。対象となる法律は

① 改正出入国管理及び難民認定法(入管法)

② 育成就労法(新設)

です。

併せて、法務省・厚生労働省は、制度運用の詳細を定める以下の規則類も公布しました

✔ 監理支援機関の許可基準

✔ 外国人が送り出し機関へ支払える費用(徴収上限)

✔ 転籍(他社への移動)手続き

✔ 育成就労法施行規則 なお、改正入管法は令和6年6月21日に公布されており、

「公布の日から3年以内の政令で定める日」に施行するとされていましたが、今回正式に「令和9年4月1日」と決まりました。

技能実習制度から「労働力+人材育成」を前提とした就労支援制度への移行が、より本格的にスタートすることのニュースですね。育成就労制度への移行準備を進めいる事業所も多いと思いますが、今回、正式に施行日が決まったことで、明確なスケジュールを立てやすくなったと思います。

受入企業がやるべきことは多いですが、一つひとつ取り組んでいただければと思います。就業規則類の改定や、転籍制度の整備等が必要です。管理支援機関と連携を取って進めていただければと思います。

2025年10月19日

「育児・介護との両立が『うまくいっていない』と感じる女性は3割以上」

―Colorkrew調査

HRzine が公表した Colorkrew の調査によると、育児・介護を経験または経験中のフルタイム女性を対象に「仕事と育児・介護の両立がどの程度うまくいっているか」を尋ねたところ、

・「あまりうまくいっていない」26.0%「まったくうまくいっていない」6.4%

という結果になり、合わせて 約32.4%が両立に困難を感じていることが明らかになりました。 両立を難しくしている要因としては

・「家事や育児・介護の負荷」:71.5% 「通勤・出社の負担」:54.9%

「スケジュール調整の煩雑さ」:51.2%

などが挙げられています。

加えて、同調査では2025年10月からの改正育児・介護休業法 に関連する「選択的措置」についての導入状況・活用状況も調査されており、制度自体が設置されていても 約7割以上が「使いづらい」と感じているという結果も出ています。

非常に興味深い調査結果です。育児・介護に関する両立支援制度についての、労働者の生の声が現れています。自社での両立支援制度の浸透度を確認する上で、有効な調査と思います。仕事と育児介護との両立がうまくいっていないと感じている社員が3割以上というデータを、

自社ではどうだろうか?と捉えて、自社の実態を確認いただければと思います。制度はあるが使いにくいという意見も多かったとの調査結果です。

制度を使う社員の立場で、本当に使いやすい両立支援制度を構築することは、中小企業でも十分に可能であり、いや中小企業だからこそ実現できることかもしません。そして、両立支援制度をしっかりと機能させることができれば、会社の差別化ポイントとなり、人材採用面でのメリットになります。

尚、調査概要は以下の通りです。

調査概要:「女性のワークライフバランスの実態」に関する調査

調査期間:2025年9月12~16日

調査方法:PRIZMAによるインターネット調査

調査人数:1007人

調査対象:調査回答時に育児・介護いずれかの経験者もしくは実施中のフルタイムで働く女性

と回答したモニター

調査元 :Colorkrew

モニター提供元:PRIZMAリサーチ

2025年10月18日

パート・有期法に則り説明を ― 「選択的措置義務」での待遇差異 厚労省が周知要請

厚生労働省は、令和6年改正育児・介護休業法に関するQ&Aを更新しました。(R7年9月24日)この中でパートタイム・有期雇用労働法(以下「パ有法」)に基づく「選択的措置義務」に関連して、正社員と非正規社員(パート・有期)の待遇差に関する説明を適正に行うよう事業主に求めています。(Q2-6)

Q&Aでは正規・非正規労働者間で選択的措置の内容を変える場合、同法第14条2項とパート指針に則り合理的な理由を説明する必要があると記載されています。同項はパート・有期労働者から求めがあったとき、事業主は相違の内容・理由と、決定に当たって考慮した事項を説明しなければならないと定めている。

10月1日から育児・介護休業法が改正され、事業主は、3歳から小学校就学前までの子を養育する労働者に対し、5つの措置のなかから2つ以上を選択して講じることが義務化されました。選択肢は①始業時刻の変更、②月10日以上のテレワーク、③保育施設の設置運営、④年10日以上の養育両立支援休暇の付与、⑤短時間勤務制度の5つで、労働者は事業主が選択した措置のうち、1つを選び利用できます。

今回の記事は労働新聞に掲載されていたもので、法改正に伴い施行された「3歳から小学校就学前までの子を養育する労働者に対して取るべき選択的措置義務」についての記載です。

今年の4月1日と10月1日から、法改正に伴い、他にも事業主に義務化された内容が複数ありますので、改めて法改正の内容を確認して、しっかりと対応いただければと思います。

主な改正点は以下の通りです。

・子の看護休暇(名称・対象・取得理由の拡充)

・所定外労働(残業)制限対象の拡大

・育児のためのテレワーク導入の制度化

・努力義務化・育児休業取得状況の公表義務の拡大

・介護関係の制度強化

・周知義務・意向聴取義務等の追加

2025年10月17日

大学生のバイト率、73.5%に上昇“第3の労働力”化 ― 物価高が背景に

Newsweek Japan が報じたところによれば、2025年の大学生バイト率は 73.5% に達し、過去最高水準となりました。物価高や仕送りの減少を背景に、学生の多くがアルバイトを収入源と位置づけるようになっています。

調査は、就職情報サイト「マイナビ」が4年制大学在学者約5,000人を対象に行ったもので、回答者の内訳は「現在バイトをしている」が最多、ついで「以前はしていたが現在はしていない」「就業経験なし」となっています。また、バイト収入(手取り)は平均で約70万円。複数バイトを掛け持ちする学生も多く、3割を超える割合に達するという調査結果も報じられています。

Newsweek Japanのサイト上の記事ですが、記事の元のデータはマイナビさんです。二日蓮読でマイナビさんのデータを紹介することになりました。

物価高の影響が広範囲に及んでいることの証ですね。私個人としては”第3の労働力化”という文書に目をひかれました。

雇用する側からすれば、

①学生の本分は学業であるべきなので、収入確保が目的とはいうものの、学業に悪影響を

及ばす様な雇い方は避ける。複数バイトを兼ねる学生も増えているという記載がありまし

たが、別の会社での勤務と合わせて体調を崩さない様に配慮する。

②年間の収入がある水準を超えれば、社会保険への加入義務や税金の支払義務が生じること

を適切に伝える。

等に留意すべきと思います。

その上で”学生アルバイト”と割り切って考えるのではなく、大学卒業後や一旦就職した後に「自社で正社員として働いてくれる」ことをゴールとして、今までとは異なる接し方を模索いただくのも良いと思います。

2025年10月16日

マイナビ調査:管理職の中途採用、半数近くの企業で実施 ― 約7割が満足

株式会社マイナビは、2025年1~6月に中途採用を行った人事担当者と、直近1年以内に転職した20代~50代の正社員男女を対象に実施したマイナビ管理職の中途採用・管理職転職に関する調査2025年」の結果を発表しました。

・管理職の中途採用実施率:49.6%(2021年比 +10ポイント超)

・採用した管理職の役職構成は部長・課長クラスともに増加傾向

・人事担当の約7割が、中途採用した管理職に「満足している」と回答

・転職者側では、管理職出身者の転職理由は「会社の将来性不安」が多く、

非管理職出身者は「給与が低い」が多いという違いが指摘されている 。

・転職後も管理職を維持できた人が多く「役職変動なし」が最多、昇進した

ケースは少数

調査結果の冒頭に、マイナビさんが何故、この調査を実施したかが記されています。

全体として転職率は微減した一方で、40代~50代の転職率は増加していた。この結

果を受け、「管理職の転職」が増えているかもしれないという仮説が生じたため、今

回初めて管理職の転職に焦点を当てた調査を実施している。

テレビを見ていても、転職エージェントさんのCMが多いので、転職市場は活性化しているのだろうと思っていましたが、全体的には転職率は微減なんですね。「40代での転職はハードルが高い」というイメージがありましたが、管理職の転職は盛んの様です。

私が着目したのは、管理職出身者の転職理由は「会社の将来性不安」が多い、という点です。処遇改善も大切ですが、それよりも会社の将来性に不安を与えないことが管理職の離職を防ぐために重要と言えるのではないでしょうか。特に中小企業においては、一緒に将来を切り開いていく。こんな働きかけをすることが重要だと思います。

2025年10月15日

タイミーが調査:物価高騰を背景にスキマバイト利用が拡大

株式会社タイミーは、同社のプラットフォーム利用者879名を対象に、「物価高・値上げ」と「スキマバイト」の関係性を探るアンケートを実施。その結果、次のような実情が明らかになりました。

・「物価高・値上げの影響によってスキマバイトを利用したことがある」

と回答した人は 68.1%

・「物価高によってスキマバイトの回数を増やした」と答えた人も 26.3%

・利用理由として 「好きな時間・場所で働ける」「空き時間を有効活用できる」

「即日報酬支払い可能」などの柔軟性を重視する回答が多く見られた

・回答者のうち 97.5% が「普段の生活費に物価高・値上げの影響を感じる」と

答えており、 スキマバイトを生活補填手段とみなす傾向が強い

この一年位でしょうか、スキマバイトやスポットワークという働き方がすっかり定着してきたと個人的には感じています。運営事業者の代表的な会社であるタイミーの調査結果です。

物価高・値上げの影響によってスキマバイトを利用したことがある人が7割弱であるという結果を皆さまどう受け止め真れましたか?物価高対策が必要とか企業は賃金アップを検討すべき等と感じた方も多いと思いますし、私も感じました。それ以上に、スキマバイトを人材採用へのキッカケとして捉えられるのではないか!という思いを強くしました。

人手不足が続く中で、良い人が採れない、募集をしても応募すらない、という悩みを抱えている企業も増えてきているのではないでしょうか?これらのご相談を受けた際に、私がいつも申し上げているのは「採用条件はどうなっていますか」という質問です。今までと全く同じ、数年来変わっていない、例えば「1日8時間、週5勤務」となると採用での競合も多くなります。こうした条件での採用を続けている方は、採用条件を変えましょう!とアドバイスしています。

「スキマバイトを活用して、自社を知って貰って、良い人がいればスカウトする!」

例えば、こんなストーリーを描けないかを考えていただければと思います。

2025年10月14日

令和6年賃金引上げ等の実態に関する調査(令和7年公表)結果の概要を厚生労働省が公表しました。

厚生労働省が公表した「令和6年賃金引上げ等の実態に関する調査」によると2025年中に1人平均賃金を引き上げた・引き上げると回答した企業の割合は

91.5%となり、前年度(91.2%)を上回り過去最高水準を維持しました。

賃金改定を実施した企業の平均引上げ率は3.4%で、4年連続で上昇基調を示しています。また、労働組合のある企業では95.5%、労組のない企業では90.4%が賃上げを実施しており、規模の大きい企業ほど賃上げ実施率が高い傾向です。

産業別では、製造業・建設業・情報通信業での実施率が高く、医療・福祉分野でも9割超が引上げを実施しており、中小企業でも「人材確保」「物価上昇への対応」「同業他社との競争力確保」などを理由に、賃金引上げを行う動きが広がっています。

人手不足に対応する形での賃上げが定着しつつあることを示している調査です。着目すべきは中小企業でも従業員確保のための賃上げが行われていることが示されている点です。また、その方法として、単発的なベースアップではなく賃金構造の見直しを伴う賃上げが主流になっているともされています。

賃金等の条件面で差別化するのは中小企業には限界がありましたが、定常的な賃上げが主流になりつつある今、その傾向は強まっているといえます。最低限の賃上げを前提として捉えてそれでも利益を確保できる経営が求められています。また特に採用面に関しては、賃上げするだけでは他社との差別化は図れませんので、賃上げの内容の説明するための賃金制度の整備と、評価制度を整備が求められていると言えます。

2025年10月13日

「令和7年版 労働経済の分析」を9月30日に厚生労働省が公表しました。

「労働経済の分析」は雇用・賃金など労働市場の動向を専門的に分析した白書です。中小企業経営者が着目すべき点がいくつもあります。その第二回です。

今回は、正規雇用と非正規雇用についてです。

・全就業者のうち非正規雇用者(パート・アルバイト・派遣・契約社員等)が

占める割合は長期的に高い水準で推移しており、特に女性・高齢者層で非正

規雇用比率が高い傾向があります。

・一方で、非正規雇用者の平均賃金・昇給率・福利厚生待遇等は、正規雇用者

と比して著しく低くなる実態があります。

2025年10月12日

「令和7年版 労働経済の分析」を9月30日に厚生労働省が公表しました。

「労働経済の分析」は雇用・賃金など労働市場の動向を専門的に分析した白書です。中小企業経営者が着目すべき点がいくつもあります。その第二回です。

今回は、社会インフラを支える職業についてです。

・社会インフラを支える職業についている人は、就業者全体の約 35% を占めて

おり、国民生活・経済活動の基盤を支える役割を担っています。ただし、過

去10年間で増えた就業者数を比較すると非社会インフラ関連職では322万人

増加したのに対し、社会インフラ関連職の増加は58万人にとどまるというデ

ータも示されています。

社会インフラ関連職への就業拡大が比較的緩やかである点は、人材不足リ

スクとともに賃金・待遇改善の必要性を強く示しています。

2025年10月11日

厚労省、省令改正へ ― 個人事業者の業務上災害についても注文者に報告義務を拡大

厚生労働省は労働安全衛生法施行規則の改正を進め、従来は「労働者」に限定されていた業務上災害発生時の報告義務(労災報告)の対象を、一人親方・フリーランスなどの個人事業者にまで広げる方針を固めました。

改正後は、

「労働者と同一の作業場所で業務を行う個人事業者」が負傷、疾病、死亡など

の業務上災害に遭った場合、その現場を注文した企業(注文者)に、災害発

生の報告義務が課される見通しです。

建設業、運送業、製造業などで、形式上は個人事業主(請負・委託契約)であっても、現場では労働者と同じ作業環境で働いている(労働災害の危険にさらされる)ケースがあります。近年「一人親方等特別加入者」の労災認定件数が増加傾向にあることが労災の統計等に表れています。こうした状況が今回の発表の背景です。

今回の改正が主に対象としているのは、一人親方等特別加入者ですが、労働者保護の「雇用関係がないから対象外」という従来の線引きを見直す重要な一歩になるとも考えられます。今後は、請負・委託・フリーランスを含め、現場における安全衛生管理を総合的に見る時代へと移行していくと考えられます。

2025年10月10日

特定技能外国人を受け入れる事業場の76.4%で労基法令違反が判明

厚生労働省は、特定技能外国人を雇用する事業場に対して2024年に実施した監督指導結果を公表しました。全国の労働基準監督署が監督を行った5,750事業場のうち、4,395事業場(76.4%)で労働基準関係法令違反が確認されたとしています。特定技能の受入れ事業場への監督結果が公表されるのは初めてです。主な内容は以下の通りです。

【技能実習生関連】

・労働基準関係法令違反が認められた実習実施者は、監督指導を実施した

11,355事業場のうち8,310事業場(73.2%)

・主な違反事項は、

(1)使用する機械等の安全基準(25.0%)

(2)割増賃金の支払(15.6%)

(3)健康診断結果についての医師等からの意見聴取(14.9%)

【特定技能外国人関連】

・労働基準関係法令違反が認められた事業場は、監督指導を実施した

5,750事業場のうち4,395事業場(76.4%)

・主な違反事項は

(1)使用する機械等の安全基準(24.0%)

(2)割増賃金の支払(17.2%)

(3)健康診断結果についての医師等からの意見聴取(16.7%)

この記事を見ての個人的な感想は「がっかり!」「非常に残念!」です。高い違反率は、特定技能制度が6年を経てもなお受入れ体制の成熟が不十分であることを示していると言えます。

労働力人口が減少している我が国において、外国人労働者の受入れは不可欠なことです。

日本人が就きたがらない分野において”人手不足を補うための安い手段”としか外国人の方々を見ていないのだろうか?という疑問が生じます。

どの様な就労ビザだったとしても適正な労務管理・安全衛生管理は必須です。

この様な状況が続いて”日本に来て働こう”と思う外国人の方が減ってしまう!ことを大いに危惧します。

2025年10月9日

人事評価の納得感には「上司の寛容さ」と「部下の自己評価厳しさ」が影響

『デジタル化の窓口』を運営する株式会社クリエイティブバンクは、全国の会社員・経営者1,060名を対象に、「人事評価の納得感とデジタル化」に関するアンケート調査を実施し、その結果を公表しました。

・管理職の4割は部下を寛容に評価し、社員の4割は自己評価を厳しめに行う

・上司が比較的寛容な評価をすることが、部下の評価への納得感を高める要因

として強く働く

・一方で、部下自身が自己評価に対して厳しく設定する傾向が、評価とのギャッ

プ感を生じさせやすい要因となっている

・デジタル評価制度を導入している会社では、「透明性」や「説明責任」面で

評価者・被評価者双方の期待感・不安の両面が増えている

SaaSをはじめとするIT製品・サービスの導入事例や特徴、選び方をわかりやすく紹介するサービス『デジタル化の窓口』を運営する株式会社クリエイティブバンクが以下の要領で調査を実施しました。

調査期間:2025年9月16日〜2025年9月18日

調査対象:国内在住の会社員・経営者の20代から60代男女

有効回答者数:1,060名

調査機関:『デジタル化の窓口』(運営元:株式会社クリエイティブバンク)

調査方法:インターネットリサーチ(ジャストシステム「Fastask」利用)

この実態調査は「評価の納得感」が制度設計論だけでなく、人間関係・評価の受け止め方という心理的側面に大きく左右されることを改めて示しています。

評価制度を公正かつ納得性の高いものにするためには、評価制度+評価者教育+被評価者との対話型運用の3つのトータルな視点で評価することが大切です。

個人的に関心を持ったのは、デジタル評価のプラス面を示している点です。目標の浸透、透明性の向上、業務効率の向上という点で効果があると述べられています。デジタル評価を活用する価値は大きいと感じました。

2025年10月8日

OECD調査:日本の小中学校教員の勤務時間が加盟国中で最長に

経済協力開発機構(OECD)は7日、加盟国などの小中学校教員らの勤務状況を調べた2024年「国際教員指導環境調査」の結果を発表した。

日本の常勤教員の勤務時間は

・中学校で週55・1時間

・小学校で週52・1時間

と最長だった。小中学校とも前回18年調査から4時間短くなったが、他の国・地域より部活動などの課外活動や事務作業の負担が大きかった。

国際教員指導環境調査は以下の要領で実施されました。

・実施期間:2024年2月〜3月

・対象国・地域:OECD加盟国など55か国・地域(初等教育は16か国・地域)

・日本の対象校:小学校約200校、中学校約200校

・回答者:校長・教員(各45〜60分の質問調査)

教員の世界での働き方改革が進んでいないことを示すニュースです。公立学校の先生と交流する機会があるのですが、素晴らしい方ばかりです。給特法により時間外勤務手当が原則支給されず、実労働時間の抑制インセンティブが働きにくいことが長年指摘されていますし、長時間労働は、教員の健康リスク、教育の質の低下、人材確保難(教員志望者減少)に実際に悪影響を及ぼしているのも事実だと思います。教員の労働環境改善に社労士がサポートできることは限られていますが、何らかのサポートができないかと個人的に考えています。

職務量と人員配置が乖離している組織では、制度上の時間管理だけでは長時間労働を抑制できないのは明白で、具体的な業務のあり方や人員配置、制度そのものを見直す必要があります。このことは、民間企業にも当てはまることですね。

2025年10月7日

「どこからがハラスメントか」

管理職と非管理職で認識ギャップ、身体接触や私的領域への介入が注目事項に

MENTAGRAPH株式会社は22~65歳のビジネスパーソン1,800名(管理職900名・非管理職900名)を対象に”ハラスメントの基準”に関する調査を実施し、結果を公表しました。

その概要は以下の通りです。

・非管理職のほうが身体的接触や私的領域への関与を厳しく捉える傾向がある

具体的には、業務時間外の LINE 連絡・肩を叩く・呼び捨てなどがハラスメントとみなされやすい行為として挙げられています。

主な調査結果(上位5行為)

1.業務時間外の LINE 連絡(全体:28.6%)

2.肩を叩く(全体:26.6%、非管理職30.2%/管理職22.9%)

3. 「若いから」「体力がある」という発言(25.4%)

4. 下の名前での呼び捨て(25.4%)

5. 髪型・服装への指摘(23.3%)

また、これらの行為に関して、最も認識ギャップが大きかったのは「肩を叩く」で、非管理職 30.2% に対し管理職は 22.9%、差は 7.3 ポイントでした。

具体的にどんな行為がハラスメントとなり得るのかという調査結果です。興味深く拝見しました。管理職からすれば、コミュニケーション手段とし捉えられている行為が、部下からすればハラスメントとして捉えられる。ある意味で衝撃的な内容でした。

とはいうものの、やはり全ての人間関係の基本はコミュニケーションにあると個人的には思います。管理職の立場の方々は、必要以上に委縮することなく、コミュニケーションを図ることを強化して貰いたいと思います。但し、その受け取り方には人により差がある!場合によってはハラスメントとなり得るということを認識した上での活動をすべきですが。

自分の職場でどこまでがハラスメントで、どこまではOKなのかというのは、一律に言えることではありません。グレーゾーンの存在については、管理者側、非管理者が共通の認識を持つ機会を設けていただければと思います。

2025年10月6日

「令和7年版 労働経済の分析」を9月30日に厚生労働省が公表しました。

「労働経済の分析」は雇用・賃金など労働市場の動向を専門的に分析した白書です。中小企業経営者が着目すべき点がいくつもありますので、今後、何回か取り上げます。(不定期とはなりますが)その第一回です。

今回は、雇用動向について紹介します。

・労働力人口・就業者数・雇用者数は過去最高水準となった。

厚生労働省が作成する年次報告書には、厚生労働白書もあります。厚生労働白書は、厚生行政全体の総合白書という位置づけで、今日、紹介している労働経済の分析は「雇用政策に特化した専門白書」という位置づけです。

労働力人口・就業者数・雇用者数が過去最高水準となった理由として、女性・高齢者の就業参加が拡大し、就業者数・雇用者数ともに過去最高水準を記録したことがあげられています。令和5年時点での女性の労働力人口は 3,124万人、総労働力人口に占める女性の割合は 45.1% とされています。また、60~64歳男性の就業率は 84.4%、65~69歳で 61.6%。女性も 60~64歳:63.8%、65~69歳:43.1%です。2013年と比較して 65~69歳で就業率が 13.5 ポイント、70~74歳で 11.1 ポイント上昇したというデータも、内閣府高齢社会白書に記載されています。

2025年10月5日

2025年1-9月の「人手不足」倒産が過去最多

東京商工リサーチの集計によると、2025年1〜9月において「人手不足」を要因とする倒産は 285件(前年同期比 +31.3%)に達し、調査開始以降で最多記録となりました。

倒産要因を分類すると、

-

求人難:105件(前年同期比 +16.6%)

-

人件費高騰:92件(前年同期比 +26.0%)

-

従業員退職:88件(前年同期比 +62.9%)

特に「従業員退職」の件数が急増しており、流出・離職の影響が深刻化している状況が浮かび上がります。 また、9月単月では「人手不足」関連倒産が46件に達し、過去最多月間件数を更新しました。

「人手不足倒産」は、法律上の用語ではなく、民間調査機関(主に東京商工リサーチ〈TSR〉や帝国データバンク〈TDB〉)が倒産原因を分類する際に用いる経済統計上の区分名称で、裁判所の破産手続や会社法上の解散原因として「人手不足倒産」という概念があるわけではありません。

東京商工リサーチでは、次のように整理されています。

人手不足倒産とは、企業の倒産原因のうち、求人難・人件費高騰・従業員退職など、人材の確保維持ができなかったことが主因となって発生した倒産を指すもの。

TSRの公表では、さらに以下の3つの類型に区分して集計されています。

1.求人難 :人材を確保できず、事業運営に支障が出たために発生した倒産

2.人件費高騰:賃金上昇・人件費負担の増大で資金繰りが悪化したことが主因

の倒産

3.従業員退職:既存従業員の大量離職・流出で事業継続が困難になった倒産

これらのいずれかが主因(あるいは複合要因)と判断された事案が「人手不足倒産」としてカウントされます。

個人的には従業員退職の件数が増大しているというのが気になりました。求人難や人件費高騰は、外部要因の影響も大きいので企業単体での努力だけでは防ぎようがないとは思います。一方で従業員退職は、もちろん外部要因の影響もあるのでしょうが(地域の同業種の他企業の方が賃金水準が高い等)企業単体での努力を反映させる部分も大きいと思うからです。退職理由の詳細はよくわかりませんが、倒産までに至らなかったとしても、従業員が働き続けたい!と思う会社にするための取り組みの優先順位が、ますます高まっていると感じました。

2025年10月4日

「令和7年8月分労働力調査結果」

総務省は令和7年8月分の労働力調査結果を発表しました。

1:就業者数

就業者数は6835万人。前年同月に比べ20万人の増加。37か月連続の増加

2:完全失業者数

完全失業者数は182万人。前年同月に比べ7万人の増加。13か月ぶりの増加

3:完全失業率

完全失業率(季節調整値)は2.6%。前月に比べ0.3ポイントの上昇

労働力調査には「基本集計」と「詳細集計」があり、毎月基本集計として「就業者数」「完全失業者数」「完全失業率」などが速報・公表され、四半期ごとに詳細集計も発表されます。

就業者は前年同月比で増加を続けています。34か月連続で増加しているという統計は、労働市場が比較的堅調であることを示しています。人手不足の世の中なので当然と言えば当然ですかね。

正規と非正規という視点で見ると、正規雇用は緩やかな増加、非正規雇用も堅調な需要が継続しています。但し、非正規雇用者の賃金格差等の問題は解決されていません。。

年齢層という視点で見ると、高齢層(65歳以上)の就業者が過去最高水準で増加している一方で、15〜24歳の若年層は人口減少の影響で総数が縮小しています。若年人材の採用競争は一層厳しくなる傾向です。

”良い人を採りたい”と願う中小企業にとって、採用環境は今後も厳しさが続くことが想定されます。高年齢者層や短時間勤務者の活用等、より根本的な採用戦略が必要だと思います。

2025年10月3日

「ミドルシニア世代のセカンドキャリアに関する意識調査」

公益財団法人 産業雇用安定センターは、「ミドルシニア世代のセカンドキャリアに関する意識調査」を実施、その結果を公表しました。

主な調査結果のポイントは

-

「定年後の働き方についてまだ決めていない」と回答した人が31.3%と最も多く、雇用延長、転職、独立のいずれかを明確に選択できていない層が3割を超えていることが明らかになりました。

-

定年前、定年前・定年時に転職を希望する人の動機は、「これまでと違う新しい仕事に取り組みたい」(34%)と「スキル・経験を他社または独立で生かして活躍したい」(26%)が合わせて6割、「役職定年や定年で処遇が大きく下がるから」(19%)など同じ会社に残るデメリットを考慮したものが3割でした。

-

定年後に同じ会社で雇用延長を希望する人は、「スキル・経験が生かせるから」など自身キャリアの発揮場所、働き場所として今の会社を評価する人が6割、「新しい職場に馴染めるか不安」など転職先、転職活動への不安等を理由とする人が4割という結果でした。

調査は、公益財団法人 産業雇用安定センターが、従業員300人以上の企業(60歳定年ー65歳までの継続雇用制度を有する)に勤務するミドルシニア層(45~59歳、在職15年以上)を対象に2025年7月に実施しました。900人分の回答結果をまとめたものです。

大企業に勤めている人へのアンケート結果ですので、中小企業に勤めている人に調査した場合とは結果が変わるだろうな、と個人的には感じました。

定年後の働き方について決めてない人の割合は変わらないかもしれませんが、定年後に同じ会社で雇用延長を希望する人の割合は少なくなるのではと思います。

そもそも、中小企業では、シニア層への対応を真剣に検討していない企業も多いと思います。社員が60歳間近になって検討し始める印象です。今回の調査対象となった下限は45歳ですが、社員の立場で考えると、この位の年齢になると定年後をぼんやりと考え始めると思います。大企業では役職定年制を設けている企業も多いので、より真剣に自分のキャリアを考えざるを得ない状況がありますが、中小企業ではそこまで切迫して考える状況になることも少ないのが実態ではないでしょうか?

但し、50歳以降のしっかりしたキャリアを考えるためには、当然、それ以前からの準備が必要となります。定年年齢到達後の社員の活用は、今後、ますます重要な経営テーマになっていきます。今から、しっかりとした検討を始めることをお薦めします。

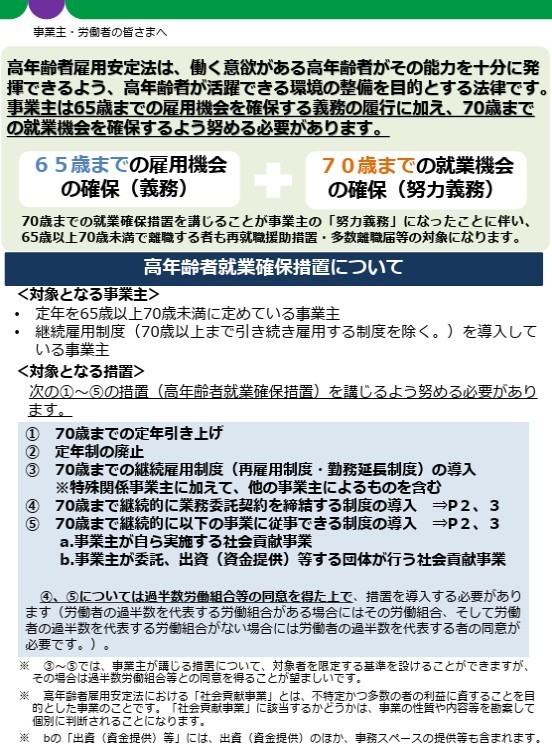

尚、高齢者雇用安定法の概要は以下の通りです。

画像の説明を入力してください

2025年10月2日

「マネジメントに対する人事担当者と管理職層の意識調査(2025)」

株式会社リクルートマネジメントソリューションズが「マネジメントに対する人事担当者と管理職層の意識調査」を実施し、その結果を公表しました。

主な調査結果のポイントは

-

人事・管理職ともに課題感を持つ割合が70%を超える

-

共通して最も重視される役割は「メンバー育成」であるが、それを難しいと感じる管理職が多い

-

管理職への支援策として「マネジメント業務の負荷軽減」が検討対象となっている

-

60%超が「自律共創型組織」への移行を求められており、管理職自身もその必要性を感じている

-

現行の管理職像は「組織管理型」「実務推進型」が中心だが、今後は「企画・創造革新型」の管理職像を増やしたいという声も強い

調査は、株式会社リクルートマネジメントソリューションズが、300名(人事担当150名・管理職150名)を対象に2025年6月に実施したとのことです。

個人的に面白いと思ったのは、管理職への支援策として「マネジメント業務の負荷軽減」が検討対象となっているという点です。一般社員以上に管理職は忙しいのだと思います。規模が小さな企業の管理者は尚更ですよね、きっと・・・

「管理者になりたがらない」理由として、魅力を感じないから!!という理由が上位を占めるとの調査を見た記憶もあります。

管理職育成というテーマでは直接的に検討することが少ないテーマかも入れませんが、「業務効率化を優先して考えるべき!!」というのは多くの企業へのヒントになるのと思います。

2025年10月1日

厚生労働省が「スポットワーク(スキマバイト)」に関する指針を公表、

運用上の注意点を整理

厚生労働省は、近年利用が拡大している「スポットワーク(スキマバイト・単発アルバイト)」に係る労務管理について、指針を公表しました。

タイミーに代表されるスポットワークは、中小企業の強い味方になっています。

採用活動の手間が省けるだけでなく、雇用管理面での業務も業者さんに丸投げでも

安心!という状況だと思います。

たまにスポットワークを活用する企業様はともかく、日常的にスポットワークを使っている企業は、概要を把握しておくべきでしょう。

・スポットワーカーと契約を結ぶ事業者(求人提供者)が

労働関係法令の責任主体となる。

・雇用主が掲載した求人にスポットワーカーが応募した時点で労使双方の合意が

あったものとして労働契約が成立するものと考えられる。

点は特に注意が必要です。

お気軽にお問合せください